一個民族的歷史文化遺產(chǎn)是否悠久,,是否有特色,與這個民族積淀的民俗現(xiàn)象有著直接的關(guān)系,。民俗文化是這個民族歷史的積淀,、創(chuàng)造力的積累,也是這個民族精神文明,、物質(zhì)文明水準(zhǔn)的真實(shí)寫照和記錄,。一個有著悠久歷史并創(chuàng)造了燦爛、獨(dú)特文化財(cái)富的民族,,它的民俗文化也必然是厚重的,、絢麗的、多色彩的,、立體的,。作為民俗文化主要內(nèi)容的節(jié)日,,更是如此。

雪域藏民族是一個擁有豐富節(jié)日資源的民族,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,藏區(qū)的節(jié)日有四十多個。有時一個月中有好幾個節(jié)日,,有的節(jié)日持續(xù)半月以上,。

這些節(jié)日,既有輕松狂歡,、盡情宜泄人類情感的,,也有充滿神秘威嚴(yán)、折射神靈世界的,;既有天人合一、享受大自然樂趣的,,也有神圣凝重地拜佛祭神,、追念佛祖業(yè)績的;既有季節(jié)性的,,又有固定不變的,;既有憧憬未來幸福、祈求豐衣足食的,,又有純粹競技表演,、展示藏人征服大自然能力的;既有全民族老少都介入的,,又有專意為婦女,、兒童創(chuàng)造的節(jié)日;既有全雪域性的,,又有局部地域性的……還有為忌日,、為軍事活動、為重大歷史事件,、為重溫某個社會轉(zhuǎn)折時期而舉行的節(jié)日,。總而言之.整個藏民族的節(jié)日紛繁多姿,,交叉融貫,,組成了一條完整、系統(tǒng)的社會畫廊,。

為什么雪域藏民族會擁有這么多節(jié)日,?為什么他們創(chuàng)造、設(shè)計(jì)出了這么多的節(jié)日,?

為了生活創(chuàng)造節(jié)日

探究其中的奧妙,,首先得從藏民族的生存環(huán)境談起,。

藏人的生存環(huán)境,首先是地理的特殊性,,其次是生產(chǎn)方式的獨(dú)特性.再次是人文環(huán)境的獨(dú)特性,。可以說,,它們對藏人節(jié)日的形成起到了至關(guān)重要的作用,。自然環(huán)境成為催生孕育節(jié)日的搖籃襁褓,生產(chǎn)環(huán)境是節(jié)日的乳汁養(yǎng)分,,人文環(huán)境則是節(jié)日無法離開的空氣,。

早期人類社會無論是重大紀(jì)念日,還是集會慶祝.對于原始民族來說,,都難以與神靈崇拜分開,。即使是血緣社會中的祖先崇拜,也是以·靈魂不滅”為基礎(chǔ)的,。但“神靈”,,以及祖先的才干威力,首先與自然地理環(huán)境分不開,,相互是不可分割的整體,。

藏民族最早的節(jié)日雛型發(fā)源于對自然崇拜。大自然成為神靈的象征,,這是因?yàn)椋?/p>

藏民族生活于高寒的世界屋脊,,高梅拔的青藏高原。

聞名于世的喜瑪拉雅山脈峙立在它的胸前,。世界最高的山峰珠穆朗瑪聳起在它的懷抱,。還有希夏邦馬峰等四座8000米以上的雪峰,以及16座7000米以上的銀巔,。

除了喜馬拉雅山脈,,在這片土地上,還挺拔有岡底斯山——念肯唐古拉山脈,;喀喇昆侖山脈,;唐古拉山脈;昆侖山脈,;橫斷山脈等五大山系,。

對喜瑪拉雅山區(qū)古氣候的研究表明:上新世時,喜瑪拉雅山高度約在1000米左右,,而現(xiàn)在平均高度為6100米,,最高峰達(dá)8848米,這使得溫度降低值達(dá)200,,故而現(xiàn)在的降水量僅為當(dāng)時的七分之一,。

青藏高原在上新世誨拔為11300米,,早更新世為2000米.中更新世達(dá)3000米,晚更新世為4000米,,全新世為4300-4700米,。從晚更新世以來的10萬余年,高原上升了1500-2000米,,平均每年上升度達(dá)10毫米以上,。

由于青藏高原的隆起是悄悄的、緩慢的,、人類感官無法察覺的,,而且是一個漫長的歷史時期。人類在未意識中漸漸適應(yīng)了地域變化,,不自覺地憑感性追求生存條件,。而當(dāng)氣候越來越嚴(yán)酷,越來越苛刻時,,生息繁衍了上千年的數(shù)百萬藏人先民,,已經(jīng)無法脫離這片土地。他們的體質(zhì),、生產(chǎn)和生活方式,已經(jīng)和這塊高原融合一體,,有了適應(yīng)性,。

這種適應(yīng)是被動的,客觀環(huán)境堵住了藏人從事農(nóng)耕的道路,,畜牧業(yè)成為雪域高原的主要經(jīng)濟(jì)形式,。

蓄牧業(yè)生產(chǎn)的分散性;讓人更加感到大自然的空曠遼闊和不可征服性,,心靈更感孤獨(dú)凄涼,;畜牧業(yè)生產(chǎn)的流動性 ,讓人體驗(yàn)了單調(diào),、獨(dú)居的滋味,,更是向往團(tuán)聚和集會;畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的脆弱性,,更使人看到了生命的短暫,,世界的變幻無窮。

這樣的地理環(huán)境,、生產(chǎn)經(jīng)營方式,,自然釀就出雪域藏人共同的心理狀態(tài):正由于生命短暫,更要珍惜生命,;正由于生活單調(diào)乏味,,更要讓生活充滿歡樂情趣,。他們的行為準(zhǔn)則便是:熱愛生命就去擁抱生活,讓生活斑斕多姿,、豐富多彩,。

熱愛生命就得設(shè)法美化生活;熱愛生命,,就要努力拓寬胸臆,,開闊心地,不失時機(jī)地,、充分地吸取大自然的養(yǎng)分,,享受大自然饋蹭的樂趣。他們通過節(jié)日形式來表達(dá)生活的精彩部分,、重點(diǎn)部分,、充分享受生命。這便是雪域藏人最早創(chuàng)造節(jié)日的動機(jī),,雪域高原因此才出現(xiàn)了四季不間斷的節(jié)日:春天的藏歷年,、春播節(jié)、采花節(jié),;夏日的林卡節(jié),、雪頓節(jié)、賽馬會,、香浪節(jié),;秋天的沐浴節(jié)、嘎爾巴節(jié),,還有冬季的各種節(jié)日,,真是不勝枚舉。

為了神靈的歡心

這片土地是眾多神靈的樂園,。

高原有著滋生,、孕育、繁衍神靈的沃土,。

高原環(huán)境施于居民的心理壓力是沉重的,。萬千個高聳威嚴(yán)、睜嶸綿亙的峰巒群山,,無數(shù)條橫流豎奔的江河湖水,,蛛網(wǎng)般密集的溝澗峭壁,變幻莫測的風(fēng)云氣象,,都給遠(yuǎn)古藏人以神秘感,、壓抑感、恐懼感,。感到大自然的不可戰(zhàn)勝,、不可捉摸和不可駕馭,,尤其是天災(zāi)橫行之際。

風(fēng)雪霜雹,、洪澇干旱,、病蟲瘟疫,隨時會吞噬一個家庭,、一個部落,、一方生靈,卷走他們千辛萬苦,、世代積攢的財(cái)富,,奪去親人的生命。原始人覺得靠自身是無法扭轉(zhuǎn),、無法改變這種境況的,,他們覺得天地之間有一種超自然的力量在駕馭、主宰著大自然.不然為什么有天晴天陰,,有春夏秋冬,,有狂風(fēng)暴雨,有病蟲災(zāi)害,,于是就臆想虛構(gòu)出神靈形象,,出現(xiàn)了神靈崇拜,產(chǎn)生了最早的原始宗教雛型,。人們把某種外在的物體當(dāng)作圣物,,去頂禮膜拜,這就產(chǎn)生了所謂的“神”,。神源于精靈,高于精靈,,是能影響人類生活的外在力量,。

高原先民們把宇宙分為天上人間地下三界,虛構(gòu)出三大神系,。

從虛空中給人類帶來幸?;?yàn)?zāi)難的神“寧”神,意為暴烈之神,。其性格喜怒無常情用事,。

控制地脈系統(tǒng)的神,藏人起名為“勒”,。 “勒”的性格陰柔過敏,,行蹤無常,身影隱匿,,防不勝防,。他掌握著地表上的山巒,、河流、地氣,、蟲木走獸等,。大地或秩序井然、無病無災(zāi),、人畜平安,、草木興旺,或山震地裂,、瘟疫橫行,、人畜暴亡、草木枯干,,全憑他的興趣和喜怒,。 “勒”是個感情脆弱、情緒不定的神,,人類稍有不慎,,就會招來打擊,出現(xiàn)病疫和橫禍,。

另外一個主宰神是“拉”,。 “拉”是高尚、超脫的神,,他分管的區(qū)域是天上最高仙界,。他是真善美的化身。由于他的情操,、他的能量,、他的修養(yǎng),他是眾神至尊,,是從精神上可駕馭眾神的“神王”,。他能管理地下人間諸神,說服教育他們?yōu)楸娚旄?。但由于世間萬物生靈有著自己不可逆轉(zhuǎn)的命運(yùn),,屬于六道輪回,所以,, “拉”神一般不輕易過問瑣事,,它是宏觀之神。但人類既然找到了“拉”這位救世主,,則自然抓住不放,,百般恭維祈禱。通過祭祀,力圖減輕災(zāi)難,,獲取幸福,。當(dāng)然,他們也不敢怠慢“寧”和“勒”,。

先民們還想象出大神之下必定有諸多小神,,不然如何傳達(dá)信息、調(diào)遣派用,、控制偌大世界,。必然山有山神、霄有雷神,、洪澇有龍神,,一方地域有地方神等等。只有“巴結(jié)”好這些具體主管自己的神靈,,人類才有可能祛災(zāi)攘邪,,求得安寧和平、繁榮昌盛,。

人們還發(fā)現(xiàn),,在同一地域,有的部落常常遭受災(zāi)難,,有的部落卻能幸免于難,;有的部落橫禍不斷,病疫頻起,,元?dú)獯髠?;有的部落卻風(fēng)調(diào)雨順,人畜興旺,。他們把這種現(xiàn)象的產(chǎn)生歸結(jié)于自己所供的地方神上,,覺得神有強(qiáng)弱優(yōu)劣之分,便各自尋找自己信得過的神靈來當(dāng)部落或家族的保護(hù)者,,其中不乏先輩中智勇齊全的亡人,,也有戰(zhàn)功顯赫的英靈,通過借用他們的英名,、戰(zhàn)績,,企圖威懾仇敵,、鎮(zhèn)伏邪惡,。在保護(hù)神中,也有從外地重金厚禮“聘請”來的德高望重者,。

這就是青藏高原林林總總神產(chǎn)生的認(rèn)識論基礎(chǔ),,也是青藏高原成為神的世界之根本原因。其結(jié)果,人與人,、部落與部落之間的恩怨糾葛,,升級成為神與神之間的恩怨糾葛,呈現(xiàn)出一種奇特的人文景觀:雪域人把神完全擬人化,、人情化了,。

原始藏人創(chuàng)造這樣眾多的神靈是為了什么?是為了從崇拜的神靈那里得到某種平時(靠自己)得不到的好處,,期望神靈給予保護(hù)和賜予,。

可要想得到保護(hù)和賜予,首先得設(shè)法溝通關(guān)系,。

在原始藏人看來,,神對人有賜予,必定有索??;人對神盡一定的義務(wù),神才會對人有所付出,,這是一種互利的“契約”關(guān)系,。是神保護(hù)人類,給人類恩澤.而人類則必須敬奉神,,這樣才能有所交流,,或造悼,或獻(xiàn)祭,,或禁忌,,或創(chuàng)造某種巫術(shù)以達(dá)到與神的交感。除了經(jīng)常用犧牲晶供奉神,,還得虔誠專一的時時想著神,、頌揚(yáng)神,在精神上做到入神合一,。

各種崇拜,、祭祀的禮儀就這樣順理成章地在雪域高原涌起,并盛行不衰,。

既然神是大家的神(起碼是各部族,、各部落聯(lián)盟的神,或者是氏族的神,,家族的神),,那么,祭祀就必須是集體的,,是所有社會成員的神圣使命,,集會成為祭祀必不可缺的要素,。

集會的日子也是固定的,神圣的,,不能憑人的意志來變動,。這就出現(xiàn)了統(tǒng)一祭祀總神的節(jié)日,以及各地不盡一致的祭祀小神的節(jié)日,。

東部藏區(qū)的插箭節(jié),、娛神節(jié),衛(wèi)康等地的驅(qū)魔節(jié)等等便是這樣問世的,。

遠(yuǎn)古藏人,,把祭祀神靈的節(jié)日看成關(guān)系生死存亡的大亭。不管是大神還是小神,,誰也不敢得罪,。祭祀的禮儀是非常嚴(yán)格有序。

首先是呼應(yīng)交感,。煨桑就是一種象征的呼應(yīng)交感,。用高寒地帶的香柏、艾花,、藥草,,撒上新糌粑、新牛奶甚至糖果點(diǎn)心等佳肴,,點(diǎn)燃柏枝,,讓香味飄向天際,再輔之以叩頭轉(zhuǎn)桑臺,,同時呼神的尊名,,念贊美祈禱之詞,借以傳遞對神的崇拜,、自身的期望,。遇到仇殺或戰(zhàn)爭,還用宰牲形式以血肉之物供奉保護(hù)神,,期望輔佑助威,。由于是采用血肉祭祀,人們稱其為“紅?!?,以區(qū)別平常素食供奉的“桑”,。

插箭垛,,即藏語中的“拉哉”,也是祭神的重要形式,。在高山尖上,、在埡口,用木桿帶彩翎做成箭狀(缺柴禾之地,,用紅柳條纏羊毛替代),,豎立成堆,叫做插箭垛,。插箭垛也是供養(yǎng)之神的駐錨地,,表示其扼守著一方要道,屹立制點(diǎn)高,,起著鎮(zhèn)懾護(hù)衛(wèi)的作用,。供奉箭翎,也就是給保護(hù)神提供武器,。每年一定的月日(這天也許是傳說中保護(hù)神的生日,,或是保護(hù)神正式任職到崗的吉日),部落或是家族的全體男丁,,到插箭垛插上自己拿去的翎箭,,把舊的朽箭挑剔除去。有的還在插箭垛下埋金銀麥禾,,作為對保護(hù)神的供養(yǎng),,表達(dá)對大地的崇拜。

在三岔路口和山包堆砌白石堆,,也是祭祀神靈的方式,。再沿順時針方向繞白石堆走圈,表示信仰的純潔無邪,。

祭神還要借助歌舞,。在豐收平安時引吭高歌、手舞足蹈,,盡情表達(dá)內(nèi)心的激情和對神的感恩戴德,;橫禍降臨時,又通過歌舞來表達(dá)痛苦困惑,,祈求神靈攘災(zāi)祛準(zhǔn),,賜給安寧。藏民族擅長歌舞,、擅長語育藝術(shù),,恐怕與祭杞的豐富多姿有很大關(guān)系。

神靈祭祀對藏民族的發(fā)展所起作用是強(qiáng)大的,,它是民族心理的催生婆,,是部族凝聚的粘合劑。

祭祀就要集會,,集會就得盟誓,。全部落都集合于“神”的旗幟下,, “神”又把大家捆攏到一塊,給予每個部族成員力量,、語盲和勇氣,。它使部落向心力增強(qiáng)了,文化特征固定化了,,祭祀的節(jié)日也神圣化,、永恒化了。

在統(tǒng)一的祭祀時日,,四野八方的農(nóng)牧民被神召喚到一起,,以祭祀為中心,開展文化活動,,進(jìn)行競技比賽,,全面地娛悅保護(hù)神。每次祭祀又刺激了各種社會群體對藝術(shù)的熱情設(shè)計(jì)出各種競技形式,。它不僅使原有的文化活動昔及和深化,,還導(dǎo)致了活報(bào)劇、藏劇,、說書,、雜耍等藝術(shù)門類的涌現(xiàn)和傳播。這樣,,節(jié)日成了藏人生活中不可分割的組成部分,。為了生活更加美好,祭神的節(jié)日成為藏人的一種理想追求,,深深融進(jìn)雪域藏民族的各個領(lǐng)域,。與神相關(guān)連的節(jié)日,也就自然不斷地從青藏高原冒出,,形形色色,,各有風(fēng)姿。

因?yàn)槭枪倪x擇,,崇拜神靈的節(jié)日也都是嘔心瀝血,、付諸了全部智慧和財(cái)富的結(jié)果,它是精心的,、完善的,、系列的、有層次的,。在實(shí)踐中,,遠(yuǎn)古藏人積累了設(shè)計(jì)祭神節(jié)日的經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)造了豐富多彩的各種祭神節(jié)日,。

與佛溝通的舞臺

佛教在雪域藏區(qū)的傳播幾經(jīng)波折,。佛教吸收本土宗教神靈崇拜,、祭祀禮儀、占卜問卦等等形式,,把它們與佛教教義糅合在一起,,形成了一種混合體的具有藏民族心理特征和雪域地理特征的新型佛教,也就是藏傳佛教,。

藏傳佛教弘揚(yáng)了佛本位的思想觀念,它從理論上系統(tǒng)地闡述了“困果報(bào)應(yīng)”的宿命思想,,把人的生存社會環(huán)境,,把人類遭到的物質(zhì)困難、精神煎熬統(tǒng)統(tǒng)解釋為前世釀的“苦?!?,把人類為生存發(fā)展而抗?fàn)幍臍v程釋為“罪孽”,把人類的存在認(rèn)定為最大的“不幸”,,把人的精神力量予以摧毀,,使人類生來就有負(fù)罪感、恐懼感,,失去了獨(dú)立的人格,,失去了主動性,把命運(yùn),、前途全部交給佛來安排裁決,。

為了維護(hù)佛本位,藏傳佛教還塑造了許多兇神惡煞作為“保護(hù)神”,、 “法王”.來震懾人心,、嚇唬教民,讓信教者有種恐懼壓抑感,,害怕越過神規(guī)定的界限,,招致意外災(zāi)難的降臨,這是佛本位下因果報(bào)應(yīng)的另一體現(xiàn)形式,。

宿命意識的蔓延,,導(dǎo)致佰徒們把未來的幸福、現(xiàn)世的安寧,、家人的健康,;財(cái)富的獲取全寄托在藏傳佛教上,俯首聽命于藏傳佛教,,把自己交給藏傳佛教來安排,。藏傳佛教的重要活動、重要日子也就成為信徒們生活中的重大內(nèi)容,,列在了首要位置,。

僧侶利用人們的心理和實(shí)際需要.承擔(dān)了人與神溝通的任務(wù),,給自己蒙上了神秘、神圣的色彩,。

僧人是職業(yè)宗教人士,,完全脫離了生產(chǎn),不從事勞動,,物質(zhì)需求必須靠信教者的供奉來滿足,,追求的是出世、脫俗,。他們通過各種方式把藏傳佛教的教義,、儀軌、重大活動及紀(jì)念日滲透進(jìn)俗民社會的日常生活中,,滲透進(jìn)教民的血液中,、骨髓里,滲透進(jìn)每個社會成員的細(xì)胞中,,成為其社會生活中不可分割的有機(jī)組成,。僧人的節(jié)日活動也就成了俗人的節(jié)日活動,一個溝通人與佛的聯(lián)系的大舞臺也就這樣搭建起來,。

經(jīng)過制度化的推行,,藏傳佛教便成了藏人的靈魂,成了日常生活的重要內(nèi)容,,他們自覺地,、主動地融入了藏傳佛教的各項(xiàng)活動之中。這樣,,他們的憎侶,、寺廟就相輔相成,互助互利,,把重大佛事活動變?yōu)橹贫然?、?guī)模化,、社會化,、全民化、系列化,,與僧侶一起,,創(chuàng)造并推動了藏傳佛教重大宗教節(jié)日的形成、完善和昔及,。

雪域節(jié)日有幾多

除了全藏區(qū)共同擁有的節(jié)日,,還有為數(shù)不少的地域性節(jié)日。而地域性節(jié)日涉及面廣泛,有的是大地城性的,,有的則屬名不見經(jīng)傳的小地區(qū),、小寺院、小派系,,還有的是遷移到某個地區(qū)的小部族保持著的節(jié)日傳統(tǒng),。另外,也有不少專業(yè)范圍較強(qiáng),、社會階層屬性較強(qiáng)的節(jié)日,,這些節(jié)日,只在特定環(huán)境中傳承延續(xù),。

統(tǒng)一性的大節(jié)日,,較有代表性的地域性節(jié)日,按一年早晚時間順序排列大致如此:

藏歷新年,、默朗欽姆(大傳召),、默朗道嘉(小傳召),、亮寶法會,、春播節(jié)、娛驢節(jié),、迎鳥節(jié)節(jié),、薩噶達(dá)瓦節(jié)(娘乃節(jié))、林卡節(jié)(雜林吉桑)香浪節(jié)(六月索桑節(jié)),、插箭節(jié),、賽馬節(jié)、雪頓節(jié),、勸法節(jié),、望果節(jié)、沐浴節(jié),、迎佛下凡節(jié),、燃燈節(jié)節(jié)。

頗有影響的地方性節(jié)日有:

東北部藏區(qū)正月默朗欽姆期間的放生節(jié),、瞻佛節(jié),、法舞等。夾金山藏族的上九節(jié),、甘肅卓尼地區(qū)的曼拉節(jié),、薩迦派結(jié)古寺三月二十九的“周吉”廟會、甘孜打箭爐的四月八轉(zhuǎn)山會,、噶舉派楚布寺的古朵節(jié),、四川阿壩的朗布熱甲節(jié)、甘肅博峪的采花節(jié),、舟曲的藥浴節(jié),、后藏扛孜的“達(dá)瑪”節(jié),、安多熱貢的六月血祭娛神節(jié)、卓倉地區(qū)的六月朝佛節(jié)(俗稱“花兒會”,、玉樹的六月佛祖“三轉(zhuǎn)法輪”節(jié),、噶舉派的六月“才周”長壽廟會、熱振寺七月十五日的帕邦唐廓節(jié),、薩迦寺七月金剛節(jié),、日喀則的神舞節(jié)、松潘的跳神節(jié),、拉薩農(nóng)民的開鐮節(jié),、甘肅拉卜楞的七月柔扎勸法會、甘肅迭部的供食節(jié),、衛(wèi)藏的羅桑扎花節(jié),、四川巴塘的央勒節(jié)、涼山木里藏區(qū)的俄喜節(jié),、還有地域性的部落祭神山,、祭神湖的活動。

雪域紛繁多姿的節(jié)日,,向世人展示了藏民族的精神文化,、社會文化和物質(zhì)文化。從其內(nèi)容我們看到:它是藏民族不同歷史階段庶民生活的風(fēng)俗展示,;它也是藏民族漫長歷史進(jìn)程中重大事件或某些大事的印記,;它還是這個民族不同時代價值觀的折射,更是宗教信仰,、心理活動,、審美情趣的縮影:它表現(xiàn)了藏民族對世界的早期認(rèn)識和印象,對未來的探索和推測,,為自己的社會行為制定的準(zhǔn)則……總之,,它留給我們的是雪域藏人歷史的“遺風(fēng)殘跡”,述說的是一個民族文化創(chuàng)造的道路,,組合成藏文化長廊的重要展室,。

藏族節(jié)日反映的藏文化是全面的、立體的,、系統(tǒng)的,、交叉綜合的。如果我們從不同角度去觀察,,則大致可有這樣幾個類型,。

文化特征鮮明的有:血祭娛神節(jié)、送鬼節(jié)、驅(qū)魔節(jié),、藏歷新年,、大小傳召法會、放生節(jié),、酥油佛塑節(jié),、春播節(jié)、朝山節(jié),、插箭節(jié),、薩噶達(dá)瓦節(jié)、采花節(jié),、林卡節(jié),、賽馬節(jié)、雪頓節(jié),、望果節(jié),、沐浴節(jié)、燃燈節(jié)等,。

歷史特征鮮明的有:

藏歷新年,、驅(qū)魔節(jié)、送鬼節(jié),、血祭娛神節(jié),、插箭節(jié),、大小傳召法會,、娘乃節(jié)、七月“柔扎”節(jié),、十月燃燈節(jié),、江孜達(dá)瑪節(jié),以及各土王轄區(qū),、各教派的紀(jì)念節(jié)日,。

功能特征突出的有:

默朗欽姆、驅(qū)魔節(jié),、血祭娛神節(jié),、春播節(jié)、插箭節(jié),、林卡節(jié),、望果節(jié)、薩噶達(dá)瓦節(jié)等等,。

雪域的節(jié)日還可以這樣類分,,即俗人節(jié)日、娛神節(jié)日、僧人的節(jié)日,、僧俗共擁的節(jié)日,。

俗人的節(jié)日是:藏歷新年、送魔節(jié),、春播節(jié),、娛驢節(jié)、迎鳥節(jié),、采花節(jié),、插箭節(jié)、賽馬節(jié),、林卡節(jié),、香浪節(jié)(六月索桑節(jié))、望果節(jié),、沐浴節(jié),、娛驢節(jié)、血祭娛神節(jié),、驅(qū)鬼節(jié),,還有不同地域獨(dú)有的俗人節(jié)日,如央勒節(jié),、朝山節(jié)等,。

僧人專有的節(jié)日是:“默朗欽姆”、“默朗道嘉”,、放生節(jié),、亮寶會、迎佛下凡節(jié),、“柔扎”勸法節(jié),、燃節(jié)燈,及其他各種攘災(zāi)大法會,、大法舞,、密宗集會等。

僧俗共擁的節(jié)日是:瞻佛節(jié),、薩噶達(dá)瓦節(jié),、四月八轉(zhuǎn)山節(jié)、雪頓節(jié),、酥油佛塑節(jié),、燃燈節(jié)、仙女節(jié)等,。

再若從物質(zhì),、心理,、精神和風(fēng)俗等方面分類,則物質(zhì)方面的有:春播節(jié),、開鐮節(jié),、迎鳥節(jié)、望果節(jié),、沐浴節(jié),、射箭節(jié)、采花節(jié),、供食節(jié),、娛驢節(jié)等;精神及心理方面的則有:血祭娛神節(jié),、送鬼節(jié),、插箭節(jié)、薩噶達(dá)瓦節(jié),、燃燈節(jié),、趕魔節(jié)、甘肅卓尼的曼拉節(jié),、甘肅迭部的供食節(jié),、涼山木里的“俄喜”節(jié)等等;風(fēng)俗方面則是:娛神驅(qū)鬼送魔節(jié),,春播節(jié),、射箭節(jié)、賽馬節(jié),、藏歷新年,、林卡節(jié)、香浪節(jié),、望果節(jié),、沐浴節(jié),、娛驢節(jié),,以及地域性的曼拉節(jié)、供食節(jié),、央勒節(jié),、轉(zhuǎn)山會、朝佛節(jié)等等,。

雪域節(jié)日的特色

首先,,它的民族性特別突出。它反映出整個民族行為活動的集體性,、統(tǒng)一性,、一致性,。在雪域藏區(qū),凡是節(jié)日型活動,,不論貧富貴賤,,不論老弱婦孺,不論狂歡娛樂,,還是悲哀緬懷,,人人都有平等參與的權(quán)利,無人受到排斥,,也沒有歧視現(xiàn)象,。它體現(xiàn)著藏民族每個社會成員的意識和行為、權(quán)利和義務(wù),,透射出藏民族內(nèi)部了解的基礎(chǔ)及共有的理想,、價值觀和行為準(zhǔn)則,每個成員在價值,、理想,、信仰、心理,、審美情趣上的追求是一致的,,投有分歧更無差異。

作為文化模式之一,,節(jié)日屬于基本文化模式,。它產(chǎn)生于一個特定的歷史時期,特別是民俗節(jié)日,,如血祭娛神節(jié),、插箭節(jié)、送鬼節(jié),、采花節(jié),、迎春(布谷鳥)節(jié),均源遠(yuǎn)流長,,大多出自對自然界的崇拜,,對神靈的崇拜,對祖先的崇拜,,天人合一的理想追求,,享受人生的美好愿望,是經(jīng)過多少次重復(fù)而不斷傳承下來的習(xí)俗,。它把藏民族的思想情感,、精神面貌、思維方式,、價值觀念,、審美情趣,、行為習(xí)俗都儲存進(jìn)去并傳承下來,形成一種歷史的積淀,,因而有著一定的穩(wěn)定性,,不輕易發(fā)生變化。它包含著對過去的懷念,、追思,,對現(xiàn)代社會的褐望,對未來生活的憧憬,,是一種特定的文化結(jié)構(gòu),,至今依然具有吸引力、內(nèi)聚力,,有復(fù)雜多樣的生存價值,。這也就是即使在現(xiàn)代文明社會中,古老的節(jié)日仍能延續(xù),、傳播的根本原因,。因?yàn)樗シN的是希望,描種的是思想,,播種的是來來,。如青海同仁地區(qū)隆務(wù)河畔的六月血祭娛神節(jié),雖然表現(xiàn)的是原始的祭祀方式,,即用自己的鮮血來表達(dá)對神的忠貞虔誠,,至今仍盛行不衰。采花節(jié),、插箭節(jié)等也都是如此,。

雪域節(jié)日的另一鮮明色彩是地域性。不同地域的節(jié)日有著自己地域的特色,,既有不同的地理,、氣候、生活方式,、生產(chǎn)模式等諸多因素造成的差異,,又有著這一節(jié)日在傳播、采借和與其他地域和文化接觸,、互化過程中的差異,。就是藏歷新年,在拉薩,、酉康、東部拉卜楞地區(qū)也不盡一致,。拿藏傳佛教格魯派最大的宗教節(jié)日“默朗欽波”(大傳召)來說吧,,在時間上,,拉薩從元月三日始,元月二十四日結(jié)束,,前后共二十二天,,內(nèi)容是發(fā)愿祈禱、辯經(jīng),、考選“拉然巴格西”(藏傳佛教最高學(xué)位),,觀賞彩色酥油雕塑藝術(shù),開展賽馬射箭,、跳神驅(qū)鬼等活動,。藏傳佛教六大宗主寺之一的拉卜楞寺,正月“默朗欽姆”只有十五天,,從初三至十七日,,內(nèi)容主要是每天六次集體誦經(jīng)、辯經(jīng),,正月初八的放生節(jié),,正月十三日的瞻佛,正月十四的法舞,、送魔焚鬼,,武裝游行,正月十五的酥油彩塑藝術(shù)展等活動,。

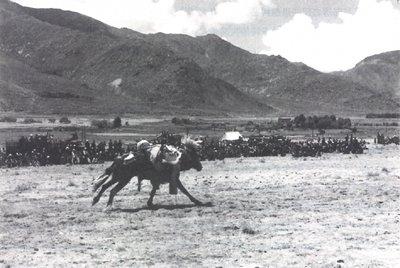

賽馬節(jié)是藏區(qū)很普通的節(jié)日,,但不同地域內(nèi)容也不盡一樣。有的側(cè)重于娛樂,,有的側(cè)重于精神,;有的注重觀賞馬的爆發(fā)力和耐久力;有的則注重騎手的技藝能耐,;有的以部落,、地域的凝聚團(tuán)結(jié)為主要目的,有的則是為了鼓勵勇敢上進(jìn)的社會風(fēng)尚,;等等,。由于地域不同,便出現(xiàn)了不同的文化區(qū),,而不同文化區(qū)又交叉錯綜,,表現(xiàn)出藏文化的多層次、交叉的特征,。

雪域節(jié)日還有一個突出的特色,,即它的務(wù)實(shí)性。它不單單是象征性的,,也是為現(xiàn)實(shí)服務(wù)的,。由于它來自大眾的真實(shí)生活之中,,它的功利目的就顯得很強(qiáng)。如在春暖花開的季節(jié)踏青游玩,,盡情享受大自然的美景良辰,;在新年之初,祈愿生活幸福,,禱告神佛輔佐保護(hù),;為辛苦一生的驢給予物質(zhì)獎勵和自由歡樂;虔誠地紀(jì)念佛祖和所屑教派的領(lǐng)袖,;開懷地慶賀豐收,,享受自己的勞動果實(shí)……。所有的節(jié)日既記錄著過去,,也指向現(xiàn)在,,還憧憬未來。它不是采取模糊手法,,弄得虛幻縹渺,、抽象籠統(tǒng),而是實(shí)實(shí)在在的,,看得見,、摸得著、形象,、立體,、有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的。

霄域藏人的節(jié)日中有一部分是漢藏文化交融的結(jié)晶,。它既有藏民族的氣息與內(nèi)容,,又有漢文化的色彩與觀念,如西康打箭爐的四月八轉(zhuǎn)山會,,東部青海湟水流域的六月花兒會等,,漢藏文化融合摻雜的色彩很濃厚。出現(xiàn)這種文化滲透現(xiàn)象,,是因?yàn)檫@些地域漢藏民族大多“大雜居,、小集中”,文化傳播,、采借,、溶透、互化現(xiàn)象較突出,,在節(jié)日的形式及內(nèi)容上也表現(xiàn)明顯,,甚至有混合攙雜為一體的特征。

堆龍望果節(jié)。西堅(jiān)攝

八月的雪頓節(jié)展佛,。羅桑旦增 攝

關(guān)于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團(tuán)招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護(hù)丨 服務(wù)協(xié)議丨 廣告服務(wù)

中國西藏新聞網(wǎng)版權(quán)所有,,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),,禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2610590號