古老的藏族面具藝術(shù)作為宗教文化和民間文化的載體,,它的起源可追溯至一千四百年以前,。“羌姆”面具藝術(shù)作為一種凝固著藏民族喜恕哀樂形象的表情藝術(shù)品,一開始就成為藏族悠久、凝重的文明發(fā)展史真實的寫照物。

藏民族悠久的歷史文化不僅體現(xiàn)于卷軼浩繁的經(jīng)典文獻(xiàn),艷麗古樸的繪畫雕刻,金壁輝煌的寺院,、建筑,展露于甘露般清淳,、甘甜的民間歌舞海洋,,也展現(xiàn)于神奇和幻夢般疑重與豪放的藏傳佛教“羌姆”神舞面具藝術(shù)。

面具,,藏語音譯為“巴”,,是指用紙、布,、木,、金屬、泥,、石等為原料制作而成的可戴在頭上進(jìn)行宗教儀式,、舞蹈、戲劇,、歌舞等表演或供懸掛祭祀供奉,、膜拜觀賞用的人物、動物,、鳥禽面部的造型藝術(shù)形式,。

“羌姆”面具是多彩多姿的藏族面具藝術(shù)中獨具風(fēng)采的重要組成部份,“羌姆”意為跳神之意,,藏傳佛教寺廟每逢重要的佛教節(jié)日都要舉行盛大的宗教儀式──“羌姆”跳神活動,。“羌姆”絕非一般娛樂形式,,而是一種神圣,、嚴(yán)肅、莊重的宗教儀規(guī)祭祀活動,,擔(dān)任表演的僧人都要著以寬大的神衣,,手執(zhí)法器,載上象征神,、佛,、護(hù)法、鬼怪的威嚴(yán)而光怪陸離的宗教面具,,在莊嚴(yán)雄渾的法號,、鎖納和鼓鈸的伴奏下,按照佛教密宗教義教規(guī)表演各種動作,、以祭祀先祖,、神靈,為蕓蕓眾生消災(zāi)驅(qū)邪,、祈禱福壽吉祥,。

歷史解讀“羌姆巴”

藏族面具藝術(shù),是藏族文明歷史進(jìn)程中的產(chǎn)物,,正是悠久而古老的藏族文明孕育出了在世界藝海中獨樹異幟的藏族面具藝術(shù),。和任何國家、民族的藝術(shù)一樣,,藏族面具藝術(shù)也伴隨著它的民族走過了自身形成,、發(fā)展、興盛的漫長歷程,。

1,、遠(yuǎn)古藏族先民“萬物有靈”的原始宗教信仰觀念和生靈崇拜,神靈崇拜,、祖先崇拜是藏族面具形成的基因,。

面具源于原始巫教和圖騰崇拜,它從一個側(cè)面反映了一個民族原始初民的思維觀念,,審美情趣及文化特征,。遠(yuǎn)古時期,生存在自然環(huán)境極其惡劣的以游牧部落生活方式生存的藏族先民,與生活相依存的牛,、馬,、羊、犬,、黃鴉,、崖雕等飛禽走獸建立了極其密切的關(guān)系,這種親密的關(guān)系也源自藏族先祖崇信的“萬物有靈”的原始笨教思想,。故藏族原始笨教所崇拜的神祗多以各種動物形象為寄托象征,,

彌猴崇拜,,彌猴是藏民族最早崇拜的動物之一。它源于藏族古老的“彌猴變?nèi)恕钡膬?yōu)美傳說,。時至今日,,在古老的嘉絨藏戲和民間歌舞中表現(xiàn)最多的動物形象仍是猴。在嘉絨藏族人心目中,,猴是一種吉祥物,,他不僅是自已的先祖,而且還象征著機(jī)智,、勇敢,、靈巧、智慧,。

牦牛崇拜,,藏族人的衣、食,、住,、行離不開牦牛,牦牛是藏族人生存之本,,生命之源,,藏族人認(rèn)為,牦牛是為藏民族的生存來到雪域高原的,。故牦牛在藏族人心目中自然是崇拜的神靈,。在古老的笨教創(chuàng)世說中,牦牛還被視為創(chuàng)世大神,。

牦牛崇拜現(xiàn)象在藏區(qū)民間更為突出,。在喜慶節(jié)日人們要跳類似牦牛圖騰面具的牦牛舞;在圣地神山,、圣湖,、瑪尼堆上、佛塔四周或居家大門頂上都有供放牦牛頭骨圖騰的習(xí)俗,;一些寺院內(nèi)還懸掛有整頭牦牛干尸標(biāo)本,,用以鎮(zhèn)魔去邪。

祗羊崇拜,,笨教把世界分為天,、地、地下三界,,認(rèn)為三界各有其主,,即年、贊、祿三神各統(tǒng)治看三界,。年,,藏語意指羱羊,一種似羊的野性,、是年神的最初形象,,年神高居于天上的白云之中,是光明,、生命永生永存的象征,。笨教又把他想象成山神,、人間的守護(hù)神,。故羱羝成為藏族古代人們崇拜的對象。

大鵬崇拜,,這是笨教神話中的一只拓荒宇宙,,開天劈地的神鳥,笨教認(rèn)為宇宙乃鵬之天地,,大家都把善行歸功于它,,故藏族人把大鵬視為祖先和保護(hù)神,是致高無上的神鳥,,其造型多高置于神像背龕頭頂供奉,。

此外,在藏區(qū)還盛行獅,、虎崇拜,,這是和獅虎本性的威猛無敵分不開,古代藏族人把獅,、虎視為是戰(zhàn)神和附著在人身左右二肩的生命保護(hù)神的象征,。

2、藏族土著先民的繪面,、繪身習(xí)俗,,是藏族面具藝術(shù)的初期形式。

繪面或繪身是一種古老而神秘的民族習(xí)俗,,廣泛流行于世界各地的原始民族中,。據(jù)史料載:位于藏區(qū)東部昌都一帶的東女國“其俗貴婦人,輕丈夫,,而性不妒忌,。男女皆以彩色涂面,一日之中或數(shù)度變改之”,??芍刈逑让褡钔碓谛率鲿r代的母系氏族社會有了繪面習(xí)俗,而且已掌握了不同色彩的礦物顏料涂面美飾的方法。至吐蕃時期,,這種面涂赭色之風(fēng)在藏地已十分普遍,。

3、藏族古老的原始宗教,、笨教中原始的巫術(shù),、巫覡、擬獸舞等為藏族面具藝術(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展提供了最初的土壤,。

古老的藏族面具藝術(shù)作為宗教文化和民間文化的載體,,它的起源可追溯至一千四百年以前。在阿里日土縣發(fā)現(xiàn)的新石器時代的古崖畫中,,除鑿刻有大量的動物圖騰外,,還以拙樸的手法勾劃出戴面具者的舞蹈場面。據(jù)藏文史藉載:公元六世紀(jì)的朗日倫贊時代,,戴著人面的白山羊皮面具作為民間藝術(shù)表演的形式已出現(xiàn),。

4、佛教的傳入,,佛教文化的興起,,使藏族“羌姆”面具藝術(shù)脫穎而出,并伴隨著佛教在藏地的昌盛發(fā)展形成體系,。

公元七世紀(jì)初,,松贊干布英才大略,統(tǒng)一了西藏高原諸部,,建立了吐蕃王朝帝國后,,帝國很快強(qiáng)盛起來。在當(dāng)時松贊干布頒布“十善法典”舉行的盛大慶典會上,,就曾表演過戴上獅,、虎、牛,、豹,、馬、鵬面具起舞的土風(fēng)舞,。這是藏族“羌姆”面具出現(xiàn)的基礎(chǔ),。

在佛教前弘期赤松德贊時期,藏族寺院宗教“羌姆”神舞 面具開始形成,,它源自于藏傳佛教寺院的出現(xiàn)和寺院宗教祭祀活動,。公元779年,在西藏第一座佛,、法,、僧三寶具全的佛教寺院“桑鳶寺”的落成開光大典上,,蓮花生大師根據(jù)佛教密宗宗教儀理內(nèi)容的需要,采藏族土風(fēng)舞,、擬獸舞,、法器舞、藏族古鼓舞和笨教儀式中的獅,、風(fēng),、雕、鹿,、牛,、羊、馬等面具舞形式,、與他創(chuàng)作的戴著人頭骨飾花鬟跳躍的金剛力士舞與佛教哲學(xué)的內(nèi)容相結(jié)合,,形成了一種啞劇似的舞蹈形式——“羌姆”神舞,用來鎮(zhèn)魔酬神,。

從此,,藏傳佛教歷代“羌姆”神舞活動,、寺廟內(nèi)的雕塑作品和密宗殿的懸掛面具中都有各式各樣的面具形象出現(xiàn),。這些面具表現(xiàn)的內(nèi)容除了表現(xiàn)佛、菩薩,、歷代高僧,、圣人之外,主要是表現(xiàn)各類護(hù)法神祗,,護(hù)法神中除一小部分為表情慈祥的靜善神外,,絕大多數(shù)為形象夸張、面目猙獰,、表情威嚴(yán)的厲神面具,。

佛教后弘期(公元11世紀(jì)),薩迦派,、噶舉派,、寧瑪派、包括所有佛教化的笨教寺廟等教派都按各自的教義創(chuàng)立了不少舞種,,并盛行跳“羌姆”,。據(jù)《噶當(dāng)書》所載,當(dāng)時“羌姆”共有三百六十種,,護(hù)法神數(shù)目不下三千種,,其面具形象數(shù)量之多,造型變化之豐,,可謂空前絕倫,。

5、藏族“羌姆”面具藝術(shù)在發(fā)展中,同時還受到來自印度,、尼泊爾和漢地文化的影響,。這些外來文化優(yōu)勢的營養(yǎng),更促進(jìn)了藏族“羌姆”面具藝術(shù)發(fā)展的多樣化,、系列化,、程式化。

形式解讀“羌姆巴”

“羌姆”面具造型表現(xiàn)的內(nèi)容十分廣泛,除佛,、菩薩,、高僧、圣人外,,主要為各類護(hù)法神祗所組成的強(qiáng)大陣營,。面具中最引入注目的是那些護(hù)法神祗面具,護(hù)法神中有一小部分善靜形,,即面具表情為和善,、慈祥、溫情,。絕大多數(shù)護(hù)法神祗的面具形象猙獰,、恐怖、表情嚴(yán)厲,、威猛,。它們頭戴人頭骨冠,牛頭馬面,、青面獠牙,、手執(zhí)人骨制成的法器,腰扎人頭串珠,,或身繞毒蛇,,表示對妖魔的鎮(zhèn)壓。這些面具造型夸張,、奇特,。具有強(qiáng)大的威懾力。

“羌姆”面具中還有一部分動物面具,,是宗教面具中最具生氣的部分,,如鹿和牦牛、羊,、龍,、大鵬的造型。這些動物面具的造型也是以威猛,、猙獰,、恐怖,、怪異為審美追求,造型神態(tài)的高度夸張,、變形,,裝飾的繁富瑰麗是“羌姆”面具為佛教宣揚(yáng)制服惡魔,壓倒邪惡的必然手段,。此外,,“羌姆”面具中還有一部份現(xiàn)實人物造型。

“羌姆”面具的造型和色彩本身也帶有嚴(yán)肅的宗教寓意和哲埋,,如具身密之威的紅面具,,具語密之威的黃面具,具意密之威的藍(lán)面具,。同時不同形象的面具代表密宗中不同佛,、菩薩、本尊,、護(hù)法等,。即使是同一個節(jié)目,同一個神靈,,不同地區(qū),、不同教派的面具形式也不僅相同。

人文解讀“羌姆巴”

1,、夸張的造型:藏傳密宗是以隱秘,、深邃,、詭譎的教儀為其特點,,表現(xiàn)在面具藝術(shù)上必然是以強(qiáng)化的視覺效果進(jìn)行的說教。包括造型和色彩的夸張,、濃烈,。甚至為了傳神的需要,有的護(hù)法神的面具頭部比例夸張到占據(jù)全身長度的二分之一左右,,無不給人以恐懼和威力無比之感,。

2、繁富的裝飾:這源于藏族人民愛美,、向往美的審美觀念,,這和藏傳佛教壁畫、唐卡的精細(xì)刻劃,,雕塑中細(xì)微末節(jié)的塑造,,建筑藝術(shù)的金碧輝煌和藏族服飾藝術(shù)中飾品的華貴琳瑯如出一轍。尤其是對以圣器出現(xiàn)的神,、佛,、護(hù)法的神圣面孔更需作意精制細(xì)作,,紋飾的匠心創(chuàng)意和豐富變化,用料的考究精選,,色彩的大膽渲染,,制作工藝的高超,使面具顯得金輝銀燦,、繁富瑰麗,,神圣典雅。

3,、寬泛的題材內(nèi)容:藏族“羌姆”面具自成體系是以題材的廣泛,,包羅萬象的內(nèi)容為基礎(chǔ)的。藏族面具無所不包,,無像不視,,在世界各國、各民族的面具汪洋中可謂登峰造極,,首屈一指,,形成了藏民族寶貴的精神財富。

4,、浪漫的表現(xiàn)手法:藏族“羌姆”面具藝術(shù)保持并發(fā)揚(yáng)了原始祭祀面具和民間面具藝術(shù)的簡練的造型優(yōu)勢,,運(yùn)用獸皮、牛羊皮,、牛羊毛線等材質(zhì)本身呈現(xiàn)出的原始,、粗獷、拙樸,、自然天趣之美,。造型的抽象、色彩的洗練,,表情的夸張,,制作的即興發(fā)揮,都給人以浪漫的奇幻之感,。

總之藏族“羌姆”面具藝術(shù)是構(gòu)成藏族傳統(tǒng)文化的群體藝術(shù)的組成部份,,在漫長的歷史長河中,它用真實的寫照記錄了自己的成長,,也記錄了自己民族發(fā)展進(jìn)程中的喜怒哀樂,、悲歡離合。它以特定的藝術(shù)表達(dá)語言,,獨特的民族民間地域風(fēng)格和鄉(xiāng)土藝術(shù)魅力,,成為藏族人民乃至世界上其它地區(qū)和民族交口稱道的藝術(shù)品。

與薩迦寺“羌姆”面具的約會

薩迦寺“羌姆”面具源自桑耶寺建寺之初蓮花生大師創(chuàng)立的羌姆金剛神舞面具,,根據(jù)舉辦時間和宗教內(nèi)涵的不同,,可分為夏季密宗金剛舞面具和冬季護(hù)法神舞面具兩大類,,并形成了兩類不同風(fēng)格特色的面具形式。

薩迦大法會中的“瑪素爾瑪”“羌姆”神舞中的牛,、羊,、獅、鱷魚四獸舞,?!岸嗉瞻汀保ń饎傞樱┥裎琛_@些古老的神舞表演,,大多數(shù)舞者都戴著靈獸面具,,使人感到新鮮而奇特。

薩迦寺夏季密宗金剛神舞(金剛橛)面具,,主神造型為多吉雄羅,,神妃為柯堅德丹,大多為端禽靈獸面具,,10大部將都戴狗頭面具,,20位部從分別戴獅、虎,、牦牛,、狼、鷹,、豬,、蝎、鹿,、豹,、蝙蝠、鼬,、鼠面具,,四大門神戴烏鴉、貓頭鷹,、戴勝鳥、鷂子面具,,寓意山神水怪,、靈獸端禽皈依佛法。這些動物面具以夸張的手法,,突出動物的靈性,、野性,色彩逼真,,具有較強(qiáng)的裝飾趣味,。

薩迦冬季護(hù)法神“羌姆”面具以造型巨大,,氣勢壯觀為特色,其面具主要有薩迪護(hù)法神貢布(怙主),、護(hù)法女神班丹拉姆(吉祥天女),、及其眷屬神格隆(比丘),、夏納(咒師),、巴姆(妖女)、格巴(勇士)等,。主神貢布,,班丹拉姆等8尊神面具均有約一人之高,重約百斤,,需由木框架支撐,,穿護(hù)法神衣表演時需由1人主演,兩人護(hù)持,,整個神象外觀高約3米多,,像超高巨人。4頭體型龐大的野牛神面具,,更令人驚訝,,它需由5個壯漢扮演,一人撐持牛頭面具,,其余四人各支撐一腿,,面具之巨,令人嘆為觀止,。

主神“格巴多吉”亦稱喜金剛,。萬神殿之喜金剛有八頭十六雙手,每頭有三眼,,頭飾五骷髏,,頸掛50個頭骨,猙獰威猛,?!扒寄贰泵婢咧械摹案癜投嗉彪m無多頭多手,但頭身巨大,,獠牙外露,,怒目圓睜,一幅兇亞之相,。

三位伴神:班丹拉姆(吉祥天女),、庫吉貢波(寶帳怙主)、班果常司(大黑天子化身),,其面具造型不僅巨大,,造型亦猙獰恐怖,,令人膽顫心驚。

魔女“巴姆”面具,,為薩迦寺特有的神魔,,造型呈蓬頭垢面、五官猙獰,、齜牙瞪目,,野怪狂放,令人毛骨悚然,。

這種造型上追求夸張,、變型、大體量和色彩濃艷,、追求對比強(qiáng)烈的視覺感官刺激的結(jié)果,,是要強(qiáng)化一種宗教的威嚴(yán),顯示佛法的強(qiáng)大法力,,維護(hù)信念的秩序和樹立教法的崇高感,,亦是對邪惡魔怪的威示和鎮(zhèn)壓。

薩迎寺“羌姆”面具多為立體脫膜圓塑,,先用泥塑好模型后,,在外表層層糊以草紙或布片成形,然后扣出模泥著彩,,上光漆而成,,局部飾件側(cè)采用鑲嵌、組裝的手法,,以達(dá)到面具整體的完美統(tǒng)一,。

鏈接“羌姆巴”

“羌姆”面具藝術(shù)的分類

藏族面具藝術(shù)由于歷史久遠(yuǎn),文化背景多變,,所表現(xiàn)的內(nèi)容與形式上的差異,,形成了品類繁多的不同類型。

劃分標(biāo)準(zhǔn)

“羌姆”面具藝術(shù)的種類按其所表現(xiàn)的內(nèi)容和形成發(fā)展的歷史脈絡(luò)可分為:

宗教面具

原始祭祀面具,、寺殿“懸掛”面具和“羌姆”神舞面具

民間藝術(shù)面具

藏戲面具,、民間歌舞面具、折嘎(說唱面具),、吉達(dá)面具

按制作面具所使用的材質(zhì)劃分:

泥塑脫胎紙殼或布?xì)っ婢?、布制面具、皮毛皮革面具,、木刻木雕面具、金屬雕鏤面具(多用薄銅敲制),。早期還有石刻面具如寧瑪派神殿,,祖拉康的淺浮雕面具,。噶舉派寺院“拉尤寺”的圓雕骷髏泥塑面具。

按面具造型形式劃分:

人物面具,、動物面具和擬人化的動物面具,。

按形態(tài)劃分:

可分為硬塑型和軟塑型兩大類,也可分為平板式面具,、半立體面具和立體面具三類,。

“羌姆”面具藝術(shù)色彩的象征意義

藏族面具藝術(shù)的色彩及富藏民族獨特的審美情趣,它運(yùn)用抽象,、象征,、比喻等手法給色彩賦予了性格化特色。每一種面具顏色代表著一類較固定的角色,。

白色:象征純潔,、高尚、溫和,、長壽,,也表普通男性。

黃色:象征廣博,、神圣,,代表上師、高僧,。

藍(lán)色:象征堅毅,、勇敢、沉著,,代表大鵬,、獵人、漁夫,。

紅色:象征熱烈,、權(quán)力、正義,、奮進(jìn)或智勇,,代表國王。淺紅色代表國王身邊的大臣,。

綠色:象征生命活力,、勝利、功業(yè),、成就,、德性、代表女性。

黑色:在藏戲中象征邪惡,、罪孽,、黑暗、反面人物,,而在宗教“羌姆”面具中則具有不同的象征意義,。

跳“羌姆”的時間

薩迦派一年三次,分別為藏歷2月,、7月和11月,,而以冬季和夏季所跳“羌姆”規(guī)模最大。

噶舉派每年藏歷12月29日跳“羌姆”,。

苯教寺廟每年藏歷2月28日-29日跳“羌姆”,,有的為7天,有的為9天,。

格魯派每年藏歷12月28日-29日跳“羌姆”,。

護(hù)法神祗面具大觀

“蕩金曲嘉”:

意為法王,是文殊菩薩顯化的閻王形象,,水牛頭造型,,三目圓睜,頭飾五骷髏冠,,二角豎立,,張口齜牙卷舌、面目猙獰,、藍(lán)色身,,以示忿怒。

“大威德怖畏金剛”

造型色彩基本同蕩金曲嘉,,他是以野牛形象為主,。但以出場先后和所執(zhí)法器不同以表不同教儀。

“旦正”

意為馬頭金剛,,密號名“摩訶嘎拉神”,。是觀世音菩薩的化身。故有時也被視為菩薩,。其面具造型為人面型,、暗紅色,眼白血紅,、濃眉倒立,、方額連腮胡。頭戴五骷髏冠,,頂上有一個(或三個)絕色馬頭,。

“貢布”

即依怙主或救主,。面具造型為人面型、藍(lán)面三目,,血口大張,,齜牙卷舌,、忿怒相,、頭戴五骷髏冠,骷髏間繞以藍(lán)色之蛇,,形象嚴(yán)厲威猛,。

“姜色”

意為大司主,面具造像為紅面,,人形,,三目圓睜,血口大開,,齜牙卷舌,,獠牙外露,頭戴五骷髏冠,,眉,、須胡及冠上骷髏均為金色。

“夏”

意為鹿,,藏族風(fēng)俗視鹿為吉祥,,乃風(fēng)俗畫“六長壽”之一者。鹿的面具造象為三眼明目,?!把拧币鉃殛笈#遣刈迦顺绨菥吹纳耢`,,其面具造型,,夸張、生動,、富有野性靈氣,。

“獨達(dá)”或作“多爾達(dá)”

骷髏神也稱天葬臺主,其面具造型為人型骷髏,,白色身,,頭戴五骷髏冠,耳邊插風(fēng)翅,,若無風(fēng)翅則稱之為“托干”,,即干枯的頭蓋骨。嘴,、眼,、鼻孔涂紅色,。

“巴吾”“巴姆”

意為“天界勇士”?!鞍臀帷奔茨行?,為黃面,“巴姆”即女性,,為綠面,、面具造型為人面型。

“摩訶嘎啦”

意為魔王,,是金剛乘內(nèi)的一名護(hù)法,,面具造型特點為青面獠牙,眼嘴血紅,,披頭散發(fā),。猙獰恐怖。

怙主婆羅門

是集智慧和力量為一身的護(hù)法神,,面具造型為一睿智長者,,善相,長須飄灑,,三眼,,目光炯炯有神,頭戴大骷髏冠,,面黃色,。

班丹娜姆

即吉祥天女,藏傳佛教密宗女護(hù)法,,是作為貢布依怙主的明妃,,屬忿怒佛母,面具造型為紅面,、頭戴五人頭骨冠,,腦后紅發(fā)豎立,象片風(fēng)火,,三目圓臉,,張口齜牙、卷舌,,作忿怒相,,有的口角懸吊一人頭。形象極其兇惡,。

“森格”

意為獅,、獅面神,面為黃色,,作忿怒相,,屬于護(hù)法類中的戰(zhàn)神,。

“卻勝”

意為水龍、屬護(hù)法神,,其面具特征為龍的基形,,有的以魚、蝦,、蛙的形象為基形,。

“撒門底”

是誓愿法王“蕩金曲嘉”的明妃。其面具造型為綠面,、頭戴五人頭骨冠,、表通武。頭骨間繞蛇,,背披鹿皮,三目圓睜,,張著血盆大口,,獠牙外露,兩耳垂吊大金環(huán),。

“乃穹·多吉扎”

即鬼王,,面具造型色彩為紅色:頭戴五人骨冠,五小頭骨為黃色,,三目圓睜,,咧嘴,獠牙外露,,形象兇殘無比,。

羌姆表演

羌姆神舞

神牛出場

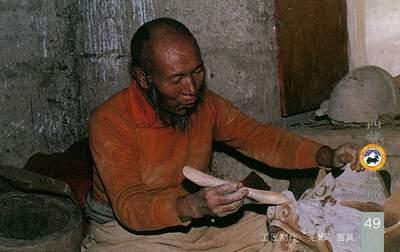

工匠制作“羌姆”面具

各式羌姆面具

關(guān)于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團(tuán)招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護(hù)丨 服務(wù)協(xié)議丨 廣告服務(wù)

中國西藏新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),,禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2610590號