熱巴舞的重要道具鈴鼓,。

舞臺上的熱巴舞表演,。

繪畫作品中的熱巴舞,。

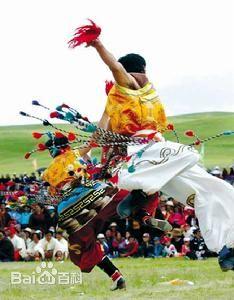

熱巴舞是由藏族“熱巴”藝人表演的一種舞蹈形式。熱巴是一種由賣藝為生的流浪藝人班子(一般以家庭為基本單位組成)表演,。

熱巴舞是以鈴鼓為主,,融說唱、諧(歌舞),、雜技,、氣功、熱巴劇于一體的綜合性藝術(shù),。據(jù)史料記載熱巴起源于公元十一世紀,,由藏傳佛教噶舉派第二代祖師米拉日巴所創(chuàng)建。熱巴的前身是西藏原始宗教“笨”教的“巫術(shù)”和“圖騰舞”,。它有悠久的歷史,、豐富的內(nèi)容、獨特的風格,、高超的技巧,、風趣的道白和奇特的面具,又吸收了古象雄文化,、宗教文化,、民間藝術(shù)的精髓,從而成為藏族古代燦爛文化藝術(shù)中的奇葩,,具有很高的藝術(shù)價值和研究價值,。熱巴舞分布于西藏昌都、工布,、那曲等地及云南,、四川、青海,、甘肅等藏族聚居區(qū),。[1]2表揚形式

其表演形式分為四個部分,。

第一部分為序幕,演唱祝詞,。熱巴,。(單擊)、“桑凍”(三擊),、“安莫森林”(邊擊),、“祝凍”(六擊)、“各凍”(九擊)等五種在熱烈,、激情,、奔放的歌舞中。

第二部分為鈴鼓舞蹈,,其鼓點有“江輪安戈”(單擊),、“桑凍”(三擊)、“安莫森林”(邊擊),、“祝凍”(六擊),、“各凍”(九擊)等五種,并邊擊邊舞,,每完成一種擊鼓舞蹈,,便進行一段精彩的雜技、武術(shù)表演,;每完成兩次擊鼓舞,,便有一段“插科打諢”。這種插科打諢沒有固定臺詞,,純屬即興道白表演,,或者針對生理特點以及自己表演的失誤進行嘲諷取笑,以吸引更多的觀眾,。

第三部分是短小精悍的啞劇性表演,。每完成一種擊鼓舞蹈,便進行一段精彩的雜技,、男裝的腰上必須系上黑白牛毛編成的花繩武術(shù)表演,;每完成兩次擊鼓舞。

第四部分是熱巴弦子舞,,在熱烈,、激情、奔放的歌舞中,,接受人們的謝禮和捐贈,,并結(jié)束演出。表演巴塘熱巴舞,,男女皆著藏裝,,男裝的腰上必須系上黑白牛毛編成的花繩,,每根花繩下端栓有各色毛纓,跳熱巴舞時,,男的右手持鈴,,左手持紅色牦牛尾巴,女的左手持鼓,,右手持弓形鼓錘,,互相配合默契。

歷史溯源

據(jù)史料記載熱巴舞的產(chǎn)生約在公元十一世紀,,由藏傳佛教噶舉派第二代祖師米拉日巴所創(chuàng)建,。也有人認為熱巴舞是由佛學家當巴桑杰傳下來的?!案连敯饲濉北闶钱敯蜕=艿膸煾蛋⒗X看到魔王殘害百姓時念的咒語,,也就是噶瑪派僧俗阿拉果覺看到或聽到有人受苦受難時念的咒語。民間流傳著很多熱巴由來的傳說,。相傳,,人們在索扎、美利,、生瓜三條河匯合處興建一座九層樓寺廟,統(tǒng)治者誘惑人們來為他們建寺,,由噶瑪創(chuàng)始人之一米拉日巴組織五男五女在工余時間表演,,進行鼓支,每蓋一層樓時就舉行一次舞蹈盛會,。經(jīng)過數(shù)年的興建,,寺廟蓋好了,熱巴的鼓點增多了,,舞蹈也隨著豐富起來,。

民間認為,熱巴舞的創(chuàng)始人正是著有《米拉日巴道歌》的佛學修行大師米拉日巴(公元1040年-1125年),。米拉日巴出生在一個叫做“瓊協(xié)”的地方,,而丁青自古就有“瓊布丁青”之稱,當?shù)氐娜藗兤毡檎J為米拉日巴出生在丁青,,丁青便有了“熱巴之鄉(xiāng)”的美稱,。傳說米拉日巴年輕的時候曾殺死一頭大象。大象的皮鋪在地上,,米拉日巴在上面跳舞祭神,,由此創(chuàng)造了熱巴舞。至今人們在表演熱巴舞所用的道具裝飾也來自米拉日巴的那次殺像祭神的傳說,,米拉日巴取大象大肋巴骨做鼓架,,取肚下薄皮做鼓皮,,用小肋巴骨做鼓槌,用像的腸子做網(wǎng)狀裙穗,。這個傳說不僅為民間熱巴舞涂沫了一筆神奇的色彩,,而且也為舞蹈藝術(shù)從原始祭壇走入民間的發(fā)展過程作了直接的注腳。應該說熱巴舞的起源要比“米拉日巴創(chuàng)始說”古老的多,。它的前身是佛教傳入藏區(qū)之前的本地的古老宗教--苯教的巫舞或是圖騰舞,。丁青正是苯教傳播的重要之地。距丁青縣城40公里的孜珠寺是全藏區(qū)最大的也是保留苯教儀式儀軌最完整的苯教寺院,。專家們普遍認為,,苯教從西藏阿里興起,向外傳播第一大站的標志正是"瓊布丁青"地區(qū)的孜珠寺,,然后苯教再傳向林芝苯日神山一帶,。所以,古老的苯教巫舞幾經(jīng)歷史歲月的沉淀在丁青傳向民間,,成為丁青熱巴舞便有了充分的條件和理由,。

據(jù)當?shù)厮嚾说幕貞浖氨热缈h政協(xié)仁旺丹增和索朗多吉兩位先生所著的《那徐持如歷史》藏文本介紹:最早的丁嘎熱巴是在公元1040年藏傳佛教噶舉派第二代祖師米拉日巴和熱窮巴在原有的民間熱巴基礎上創(chuàng)作和發(fā)展出來的一門獨立的舞蹈藝術(shù)。這種熱巴舞在歷史上經(jīng)歷了從民間進入寺院,,又從寺院回到民間的發(fā)展演變過程,。丁嘎人自古就屬于藏北的那秀部落,而那秀部落則以能歌善舞聞名全藏,。逢年過節(jié),,喜慶豐收,禳災祈福,,人們都以歌舞的形式來表達自己的情感,,久而久之,丁嘎人便有了自己的歌,,有了自己的舞,。在漫長歲月的演化中,他們不斷吸收,、融合外來藝術(shù),,最終形成了一種為丁嘎人所獨有的歌舞形式--丁嘎熱巴。

現(xiàn)存的丁嘎熱巴分為寺院喇嘛表演的熱巴和民間藝人表演的熱巴兩種形式,。過去民間藝人的丁嘎熱巴主要以家族父子傳承的方式代代相延,,成立了以村為單位的熱巴隊,傳承面得到擴展,。

西藏各地熱巴舞表演。

西藏各地熱巴舞表演,。

西藏各地熱巴舞表演。

傳統(tǒng)節(jié)目

丁嘎熱巴的傳統(tǒng)節(jié)目很多,,共有三十多個,,每個節(jié)目的跳法和姿態(tài)各不相同,其內(nèi)容有講述藏族歷史,、傳說故事的,,也有為了寺院祭祀活動的需要而宣揚宗教思想的,代表性劇目包括:《歐冬》(擊鼓),、《曲杰羅?!罚_桑王子)、《斯白巴瑪感果》(原始的老父母),、《甲沙公覺郎巴》(迎請文成公主),、《古如多吉熱》(金剛舞場)等。丁嘎熱巴舞既有當?shù)啬撩裎璧傅膭勇?,又借鑒了昌都一帶熱巴鈴鼓舞的舞姿,,以順手順腳的牧民舞蹈動作為基本步法,上身表演吸收了昌都熱巴女子手鼓激情豪放的動作,,由此形成融匯藏東藏北舞蹈精華的獨特風格,。丁嘎熱巴中還有許多風趣的表演動作、模擬動物的動作及一些富有情節(jié)的小戲,。

藝術(shù)特點

熱巴舞是一種由鼓鈸(單鈸),、鑼伴奏的集體大型歌舞,技巧性較強,,初時舞姿輕捷,高潮時感情奔放,,動作粗獷有力,。跳熱巴舞的原意是為了求佛保佑村寨平安、六畜興旺和禳災,、祈豐收,。唱、舞,、器樂,、服裝等方面的藝人需經(jīng)事前長時間的培養(yǎng)、訓練,,方能參加,。熱巴舞共分12段,每跳一段前先念一段詞,,大意是頌揚天地日月,、山川河流,、菩薩等。所演節(jié)目最少不能少于九個節(jié)目:《頌天地,,拜四方》,、《太陽、月亮,、星星》,、《鼓聲傳揚,四方平安》,、《神佛與我們同歌舞》,、《吉友、迷拉師徒斗法》,、《烏鴉吹大話》,、《吉友,迷拉下神山》,、《英雄尼布里戰(zhàn)勝惡魔獨尼阿巴》,、《送神佛、貴賓》,。熱巴中的舞蹈,,為了吸引觀眾,講究舞姿的優(yōu)美,,編排難度高的動作,,象古代的百戲帶有雜技、武術(shù)等藝技,。舞時,,男女人數(shù)相等,由領(lǐng)舞人扮主要角色,。在鈴鼓聲中,,通過跳、轉(zhuǎn),、翻動作,,圓好場地,招來觀眾,,然后男女演員上場,。

表演中,男搖銅鈴女敲,,伴隨著鼓點,,應節(jié)奏而舞。舞者腰間短裙狀的用羊毛或牛毛編織的染有三色或五色的辮條,隨著各種強勁有力的高難度動作,,裙條飄起,,剛中現(xiàn)柔,瀟灑自如,。表演者很講究單腿旋轉(zhuǎn)和各類蹦子,、串身翻等動作,如女子“帶鼓平轉(zhuǎn)”,,“貓?zhí)怼?、“正反轉(zhuǎn)”、“高低擊鼓”等,,變化多端,,情緒灼熱。男子的技巧表演更扣人心弦,,它充分表現(xiàn)了藏族人民純情樸實,、熱情開朗、堅強的英雄氣質(zhì),。如表現(xiàn)動物形態(tài)的“兔子跳”,,或“扭身跳”,或“滾毛”,,或“走矮子”,,表現(xiàn)技巧和技藝的“磨盤腿”,或“單腿挎轉(zhuǎn)”,,或“搖鈴蹲轉(zhuǎn)”,,或作“躺身蹦子”;表現(xiàn)嬉戲與體育競技的“摔跤角斗”,,“烏龜爬沙”,、“堆羅漢”、“滾壺壇”,;表現(xiàn)氣功內(nèi)容的“尖刀刺腹”,、“夾刀旋轉(zhuǎn)”、“滾牛角尖”等動作,。熱巴舞風格技巧熟練精當,節(jié)奏激烈緊張,,表情豐富,,情緒奔放,粗礦豪邁,,英武豪放,,特點穩(wěn)重大方,舞姿優(yōu)美多變,整套節(jié)目,,包括啞劇,、雜技、氣功等成分,,形成了成套的演出程式,,尤其具有較高的藝術(shù)性和趣味性,既能娛樂,,又達到鍛煉身體的目的,,深受藏族人民的喜愛。

重要組成部分

鈴鼓是熱巴的重要組成部分,,分九種鼓點,,根據(jù)鼓點節(jié)奏的不同來表演舞蹈。在表演中,,男持銅鈴,,女執(zhí)手鼓(因而熱巴舞又名“鈴鼓舞”),繞圈走動,,翩翩起舞,。鈴鼓聲節(jié)節(jié)奏鮮明,隨著曲調(diào)和情感的變化或高或低,,或急或緩,。節(jié)奏徐緩,鈴鼓間響,,清聲幽遠,,似深箐山溪,原野牧鈴鐺,;節(jié)奏急促,,鈸鼓齊鳴,轟轟烈烈,,像急流奔涌,,高山雪崩。進入高潮,,舞蹈動作十分強烈,,男子仿佛雄鷹一般單腿跨轉(zhuǎn),騰躍飛旋,,女子一手拿弓鼓槌,,高舉頭頂,轉(zhuǎn)翻身子歡舞,,猶如孔雀開屏,。舞蹈動作選用弦子,、鍋莊舞步的同時,吸收了雜技表演的一些技巧動作,,比較精彩的有“躺身平轉(zhuǎn)”,、“躺身小蹦子”、“前后甩腰”,、“跨腿原地轉(zhuǎn)”,、“躺身大蹦子”等。熱巴舞的隊形變化多而且十分復雜,,除圓圈外,,還有“龍擺尾”、“雙插花”,,舞姿優(yōu)美,,節(jié)奏鮮明,手和腳為順腳,,重在腿部動作的變化,。時而如同走"八卦陣",時而像數(shù)條青龍在飛舞,、交纏,、并肩盤圓圈。隊形雖復雜多變,,但近百人的業(yè)余演員卻能做到整齊劃一,、有條不紊地演出。其氣勢之宏大,,情緒之熱烈讓人嘆為觀止,,誰要是能一飽眼福,定會嘆服不已,,終身難忘,。

丁青的熱巴舞則以鈴鼓舞為主,伴有說唱甚至融雜技氣功為一爐的綜合表演藝術(shù)而著稱,。其舞姿粗獷豪放而流暢,,有很高的難度。音樂則淳樸明亮,,高亢激昂,。表現(xiàn)內(nèi)容大都是在避災祛禍,慶祝豐收,,祈愿吉祥,。丁青熱巴的重要特點在于它的粗獷、奔放,、豪邁且富有宗教色彩,。

主要分類

丁青熱巴

丁青熱巴舞是一種鼓舞,也是一種融說,、唱,、舞、雜技和氣功為一體的綜合性表演藝術(shù),。丁青熱巴流傳在西藏昌都地區(qū)丁青縣一帶,,有別于同其他藏區(qū)的一種獨具特色的熱巴舞。丁青縣位于西藏自治區(qū)東北部,,昌都地區(qū)西北部,,地處藏東山地峽谷三江流域中怒江的上游地段。丁青縣原名瓊波,,在藏語中意為大鵬鳥,,所以"丁青熱巴"也稱之為"瓊波熱巴"。丁青熱巴舞起源于瓊布丁青,,其創(chuàng)始人據(jù)說是瓊布·米拉推巴嘎,,也叫米拉日巴。傳說昌都地區(qū)丁青縣當時屬熱帶氣候,,有大象在此生存,,人們殺大象后取其皮鋪在地上,并在上面跳舞祭神,,由此創(chuàng)造了熱巴舞,。丁青縣可以說是熱巴舞的發(fā)源地。

丁青熱巴舞有三個流派,。據(jù)口授相傳,,流傳于丁青覺恩一帶的窩托熱巴已有900多年的歷史。窩托熱巴的特點是技巧高難,,如爬桿技巧,、腹上破石、夾刀旋轉(zhuǎn)等都是窩托熱巴的絕技,??瞪碂岚褪遣季硟?nèi)至今活躍于舞臺的重要熱巴流派之一,其傳統(tǒng)節(jié)目有一點鼓,、三點鼓,、六點鼓、九點鼓等,,同時穿插一些弦子舞,、卓舞及男女對辯(相當于滑稽相聲)的表演。窩托熱巴屬于雜技氣功類的技藝表演,,但"香火"基本已斷,,很難見到它的廬山真面目了,。

流傳于丁青色扎一帶的伽措熱巴,距今有500多年的歷史,,其主要特色是弦子與熱巴嫁接,,邊跳邊拉藝人自制的二胡,舞姿優(yōu)美,。把粗狂豪放的熱巴與優(yōu)美動聽的弦子完美地結(jié)合在一起,,舞姿優(yōu)美,旋律動聽,。這種藝術(shù)風格現(xiàn)已被諸多文藝團體吸收,。

流傳于丁青桑多一帶的冬洛熱巴現(xiàn)也有300多年的歷史。冬洛熱巴表演風格多樣,,主要還是以傳統(tǒng)的鈴鼓舞,,中間伴有逗人詼諧幽默的說唱以及其它很多的表演內(nèi)容。冬洛熱巴還以家族傳承的方式頑強地生長在那半農(nóng)半牧區(qū)的桑多鄉(xiāng)炯秀村,,在每年的丁青縣熱巴藝術(shù)節(jié)上這些古老文化藝術(shù)的傳播者都有高超的技藝表演,,他們還在每年農(nóng)閑季節(jié),舉家上路,,獻藝謀生,。

三種熱巴的表現(xiàn)形式大同小異,均以粗獷豪放的舞蹈動作和高難度舞蹈造型聞名于世,,其音樂以淳樸明亮,、高亢激昂、奔放流暢為特點,,主要內(nèi)容多表現(xiàn)避災祛禍,、慶祝豐收、祝愿吉祥等等,。

傳承意義

丁青熱巴傳統(tǒng)古老,,流派眾多,技藝高超,,是藏族民間舞蹈中不可或缺的獨特品種,。解放后,民間的熱巴藝人雖有減少的趨勢,,但由于各級文藝工作者深入生活,,拜民間藝人為師,故不僅較好地繼承了傳統(tǒng)熱巴,,而且還在演技和服飾方面作了一些改革,,使之能符合舞臺演出的需要。如今,,熱巴舞已經(jīng)登上了國內(nèi)外舞臺,,受到了廣大觀眾的喜愛,。2002年,丁青縣被西藏自治區(qū)人民政府命名為“熱巴藝術(shù)之鄉(xiāng)”,。丁青熱巴在當今所謂現(xiàn)代藝術(shù)泛濫的芬芳世界,,之所以能經(jīng)久不衰,且成舞成歌成史,,之所以能流傳幾百年,且后繼有人,,得益于那些熱愛并投身于熱巴藝術(shù)的民間藝人,,是他們的努力使這一備受人們喜愛和歡迎的古老文化藝術(shù)形式代代相傳,日臻完善,。丁青熱巴作為一種古老燦爛的民族文化藝術(shù),,在國家的政策保護下,各級有關(guān)組織和個人都有義務將其發(fā)展和繼承,。丁嘎熱巴是藏北那曲地區(qū)比如縣夏曲鄉(xiāng)丁嘎村流傳的一種民間舞蹈,。幾百年來,丁嘎熱巴在丁嘎村民的共同努力下不斷改進,,舞蹈樣式和節(jié)目日益豐富,。丁嘎熱巴包含了藏族傳統(tǒng)文化內(nèi)涵,體現(xiàn)了藏族人民卓越的歌舞藝術(shù)的創(chuàng)造才能,,反映了藏族文化開放融合的一面,,在藏族熱巴舞中獨樹一幟。國家非常重視非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,,2006年5月20日,,經(jīng)國務院批準列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2007年6月8日,,西藏自治區(qū)昌都地區(qū)丁青縣瓊布熱巴舞表演隊獲得國家文化部頒布的首屆文化遺產(chǎn)日獎,。

關(guān)于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護丨 服務協(xié)議丨 廣告服務

中國西藏新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),,禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網(wǎng)絡視聽許可證2610590號