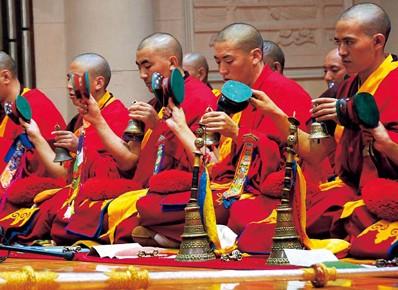

2009年12月27日,流傳千年不絕的藏傳佛教覺囊派“梵音古樂”在中央音樂學(xué)院舉行了一場特殊的展示——來自四川阿壩州壤塘縣藏哇寺的32位高僧,以吹奏,、敲打、唱念,、舞蹈、贊偈、手印、供養(yǎng)等多種形式,,完成了由恭迎、沐浴,、皈依、禮贊,、和樂構(gòu)成的完整的梵樂套曲,,整個展示古樸莊嚴,樂聲清澈流暢,,堪稱“千年不斷的活態(tài)傳承,,佛法只會與慈悲的綻放,雪域高原的原生態(tài)藝術(shù)”,。此前,,這個古樂展示團應(yīng)中華文化促進會邀請,從12月8日開始,,先后在廣州星海音樂學(xué)院,、南京藝術(shù)學(xué)院音樂學(xué)院及東南大學(xué)、上海音樂學(xué)院,、浙江文化藝術(shù)研究院,、武漢音樂學(xué)院、西安音樂學(xué)院,、北京大學(xué)等進行了展示,。

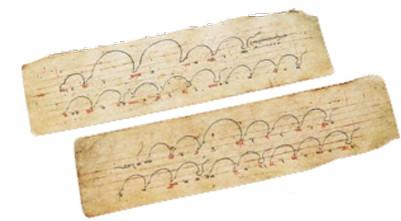

覺囊“梵音古樂”被譽為“中國音樂的活化石”,在阿壩藏地“活態(tài)傳承”了一千多年,始終與藏傳佛教覺囊派文化息息相通,。阿壩壤塘覺囊“梵音古樂”的歷代先師,,除了用口傳心授之外,還開創(chuàng)了本樂種獨特的用各種不同形狀,、不同粗細的線條來表示音的高低長短的“央移”記譜方法,,以手抄曲本為載體,使300多首孤本的曲譜傳承下來,,成為研究古代佛教音樂作品和音樂信息的文化寶庫,。2009年7月,為更好保護與傳承這一古老樂種,,覺囊“梵音古樂”被四川省人民政府公布為第二批四川省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,,覺囊派第47代法主嘉陽樂住金剛上師被公布為第四批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人。目前,,覺囊“梵音古樂”正在申報國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。

文化脈象獨步千年

公元1027年,佛教“時輪”教法由印度傳入西藏,,在拉孜縣覺囊溝建立道場,,并逐漸興盛,稱為覺囊派,。在其對時輪經(jīng)的唱誦及其普及過程中,,一種嶄新的佛教藝術(shù)形式———覺囊古樂應(yīng)運而生,成為藏傳佛教今存最古老的樂種之一,。

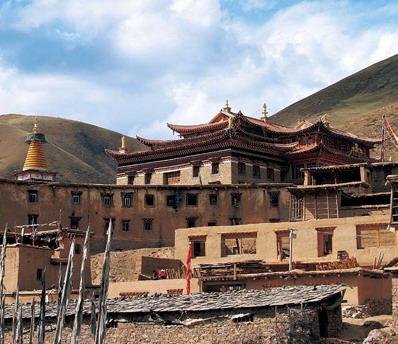

覺囊古樂主要分布在壤塘縣中壤塘地方,。壤塘縣為四川省阿壩藏族羌族自治州所轄13縣之一,地處四川省西北部,。壤塘全稱“壤巴拉塘”,,意為“黃財神居住的壩子”,是藏傳佛教覺囊派的根本道場,,覺囊派高僧宗然那西日于1425年在壤塘建立起一座“東方壤塘如意珍寶洲”寺,,簡稱壤塘寺,從此覺囊派在這里生根,,清代雍正年間藏哇寺祖庭東遷落地后,,中壤塘覺囊三大系統(tǒng)正式確立,中壤塘成為全國藏區(qū)的覺囊文化中心和根本道場,,境內(nèi)有藏哇寺,、確基寺、澤曲寺等9座寺廟,,顯密體系完備,。

覺囊古樂是世代相傳,、沿襲至今的樂種,被音樂和文化學(xué)界譽為“中國音樂的活化石”,,極具學(xué)術(shù)研究價值,。覺囊教派以“音聲佛事”弘法,不僅滿足了信眾心靈需要,,還忠實地保存了佛教音樂的基本風(fēng)貌,,為研究藏傳佛教文化的內(nèi)涵與變遷提供了典型的生動實例。

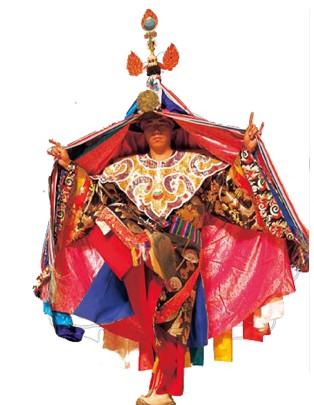

古樂集吹奏,、敲打,、樂舞、贊偈,、唱念,、手印、供養(yǎng)于一體,,由恭迎,、沐浴、皈依,、禮贊,、和樂五個方面的內(nèi)容組成,其中,,吹中有打,,打中有唱,吹唱打奏相互關(guān)聯(lián),,既可以單獨羅列,,也可以并聯(lián)為伍。開場“凈壇”的金剛樂舞,,寓禮佛、贊佛,、誦佛于通靈修煉之中,,動作的性格化,舞姿穩(wěn)健莊重,。各種樂器組合,,配以僧人唱誦經(jīng)文,加之金剛法舞,,渾然一體,。古樂中包含低音的大型法號和善于演奏旋律的金剛嗩吶,以及多種音色的敲擊樂器,,因此演奏的音樂極具特色與強烈的感染力,。其中,,金剛嗩吶的演奏技巧精湛熟練,尤其是樂僧們一口氣12分鐘的“鼓腮換氣吹奏法”,,通過氣息控制和指法變化增加裝飾性顫音,,音量大穿透力強,曲調(diào)高亢激昂,,可謂“追魂攝魄”,,其吉祥號角聲,令人嘖嘖稱奇,。覺囊“梵音古樂”所有的樂器,,都由民間手工作坊匠師制作,他們經(jīng)一代又一代規(guī)范的傳承,、傳習(xí),。

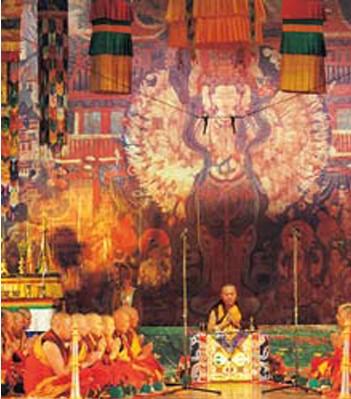

古樂展示時,樂僧們身著紅色袈裟,,頭戴藏傳佛教覺囊派紅帽和法帽,,手持藏傳佛教覺囊派特有的法器,尤其大小不同的金剛法號吹奏聲音異常低沉,、渾厚有力,,與打擊樂器和僧人吟詠的聲音交響和鳴,展示心靈的妙樂境相,,就把聽眾帶入了一個通天徹地,、天人合一的境界。覺囊“梵音古樂”中使用的各種“文物式”的樂器,,是中壤塘覺囊藏哇寺世代傳承,、使用的珍貴法器。因此藏哇寺被認為是藏傳佛教古樂器的博物館,。

藝術(shù)形式絕唱雪域

覺囊“梵音古樂”壤塘寺主持以口傳身授和手抄曲譜傳世,。目前有完整傳承的曲目300多首。

壤塘寺自建造以來,,經(jīng)杰瓦僧格,、羅主南甲、阿旺·丹增南甲,、云登桑布,、嘉陽樂住等覺囊派大師一代代傳承,在寺廟的宗教法會上演奏,,口傳身授的在僧人中培育的有金剛唱誦師,、法號(銅欽)師、嗩吶(甲林)師,、樂舞(羌姆)師,、法螺(統(tǒng)嘎)師,、法鐃師、銅脛骨號(岡林)師,、法鈸(布切)師,、法鼓師、法鈴(止布)師,、法杵(多吉)師,、嘎瑪拉鼓師等。因為古樂所要表達的是生命內(nèi)在最本質(zhì)的智慧與慈悲,,強調(diào)自然,、清凈、空靈的聲音,,所以對于參加功課的每一位樂僧的要求是相當高的,。無論是唱誦者還是樂器的演奏者,都要經(jīng)過十年以上的訓(xùn)練,。此外他們也都要求完成佛法五部大論的系統(tǒng)學(xué)習(xí),,經(jīng)過數(shù)年的閉關(guān)禪修,在佛法的方面具有相當高的造詣,。也正是在寺院這種封閉場所的傳承,,它才沒有受到現(xiàn)代文明的沖擊和世俗的浸染。

保護行動有聲有色

對于這種壤塘宗教古樂,,當?shù)卣局氨Wo為主,,搶救第一,合理利用,,傳承發(fā)展”的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作指導(dǎo)方針,,先后舉辦了二屆覺囊文化研討會,提出了合力建設(shè)中壤塘覺囊文化中心,,形成以時輪立體大壇城,、大萬佛塔、大藏經(jīng)閣,、永樂大藏鐘,、大黃財神、梵音古樂,、時輪藏歷、十相自在圖,、香巴拉圣景圖等為文化標志的“覺囊文化中心”,,同時將古樂立項,申報了國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目,。

2009年12月由中華文化促進會組織的古樂展示活動,其常務(wù)副主席王石評價說:“我們組織的不是通常意義上的一次音樂會,,是非物質(zhì)文化的展示,,覺囊派梵音古樂既是中國藏傳佛教覺囊派的文化遺產(chǎn),也是當?shù)氐奈幕z產(chǎn),,它不僅是信仰的一種方式,,而且是生活的一種方式,是中華文化的寶貴遺產(chǎn),。我們這次為什么把它放在高等藝術(shù)院校展示和交流,,就是許多音樂學(xué)家認為覺囊古樂可能是今天能夠聽得見的最古老音樂,因為在民間傳統(tǒng)音樂的傳承中,,時代的變化,、歷代天才的創(chuàng)造、創(chuàng)新,,由于沒有錄音的條件,,許多傳統(tǒng)古老音樂在傳承中已經(jīng)發(fā)生了很大的變化??墒窍啾戎伦诮桃魳返膫鞒写_可能保持原有的風(fēng)貌,。所以,音樂學(xué)家告訴我們,,把它稱為“中國千年音樂活化石”是很有道理的,。加之,這次展示不但生動體現(xiàn)著漢藏文化交融,,而且也體現(xiàn)著中華各民族的團結(jié)與相互尊重,,是一件非常有意義的事情?!?/p>

為切實保護和振興覺囊梵音古樂,,阿壩州文化局、壤塘縣政府在積極申報國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的基礎(chǔ)上,,一方面廣泛征集古樂文物,,創(chuàng)建“覺囊梵音古樂傳習(xí)所和陳列館”,活態(tài)傳習(xí)覺囊“梵音古樂”,,陳列覺囊“梵音古樂”文物及圖片,;另一方面遵循古樂的傳統(tǒng),最大限度地活態(tài)傳承覺囊梵音古樂的特色,;再一方面建立以中壤塘覺囊文化為中心的,,聯(lián)絡(luò)海內(nèi)外各級非物質(zhì)文化保護中心以互訪展示或佛教音樂學(xué)術(shù)研討會為共享平臺,開展交流與協(xié)作,。

覺囊派主寺藏哇寺 攝影:岳麗彬

覺囊派寺院珍藏的各種經(jīng)典

覺囊梵音古樂金剛樂舞照片

覺囊梵音古樂代表性傳承人嘉陽樂住上師主持

覺囊梵音古樂“央移”記譜法 攝影:茉莉

覺囊派特有的吉祥多門佛塔 攝影:岳麗彬

中央音樂學(xué)院田聯(lián)韜教授在介紹覺囊梵音古樂的樂器

覺囊梵音古樂在浙江省藝術(shù)研究院浙江音樂廳展示

覺囊梵音古樂金剛鈴與嘎瑪拉鼓展示

關(guān)于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護丨 服務(wù)協(xié)議丨 廣告服務(wù)

中國西藏新聞網(wǎng)版權(quán)所有,,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2610590號