擦擦原本是古印度中北部的方言,意思是“復制”,指用模具制作的泥佛或泥塔,。早在南北朝時期,擦擦就隨佛教一起從印度傳入中國,。擦擦主要用作藏傳佛教信徒的供奉品或寄托品的傳統(tǒng),至今仍然被保持著,。

擦擦是藏傳佛教藝術的代表之一

經過彩繪后的擦擦

在有些擦擦上還會印有經咒

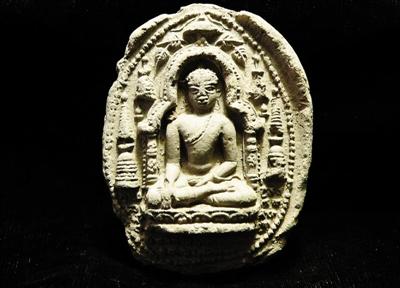

擦擦上通常印有不同的佛像

擦擦的制作

制作擦擦首先要制作模具,,即藏族同胞所說的“擦什貢”,模具材質一般為銅,、鐵,、陶、木等,。第一步是制作“雕母”,,也就是與將要制作的擦擦圖像完全一樣的原型鐫刻品,再用此雕母翻砂制作出與其凹凸完全相反的一件或若干件模具,。

模具做成后就可以用來壓制擦擦了,。在制作時,將軟泥填入模具中壓成泥胚,,晾干后取出即可。造型大致有兩種:一是塔形,,其上有佛像及各種變相,;二是磚形,印有佛像和經咒,。單模具制作的擦擦呈浮雕形制,,雙模具制作的則為圓雕。此外,,還有用幾件模具在同一塊泥上,,經多次壓制成型的擦擦。制作擦擦的泥土基本上都是就地取材,,因各地土質不同而使擦擦顏色各異,。擦擦制成后,,有的還在外表施以彩繪,或重彩渲染,,或單色輕敷,,顯得豐富多彩。再有一種就是在表面罩以金粉,,成為泥金擦擦,,或彩繪、泥金兼而用之,,給人以富麗華貴的感覺,。

制成后的擦擦,還要經過開光方能成為崇拜對象,,否則只能算是普通的藝術品,。開光后的擦擦有的直接供奉在神殿、寺廟里,,置入佛像體內,、佛塔中央,堆放在瑪尼堆,、佛龕,、佛壇上或大路中央、交叉路口,。還有的擦擦被人們隨身攜帶,,充當護身符。

擦擦的價值

擦擦在藏傳佛教造像上具有特殊的意義,,其題材大多為上師,、神靈、諸佛,、菩薩等造像和佛塔,、經咒等。無論何種題材制作的擦擦都是傳播藏傳佛教藝術規(guī)范和風格的重要載體,。由于擦擦體積小,、重量輕,制作簡單方便,、材料易尋,、價格低廉,具有極強的民間性和廣泛性,,對藏傳佛教造像藝術的形成和發(fā)展起著重要的圖像粉本和推動作用,,與金銅佛像、唐卡等一樣都是藏傳佛教藝術中頗具典型的代表之一。同時,,擦擦還具有歷史,、文化、藝術,、文物等多學科的研究和收藏價值,。

擦擦體現(xiàn)了歷史上藏族百姓信仰佛教的巨大虔誠和無比才智,是雪域高原的藝術奇珍,、中國文化的瑰寶,,也是世界人文藝術寶庫的重要組成部分。無論是它的藝術價值還是歷史文物價值,,都閃爍著耀眼的光芒,。

擦擦在藏傳佛教藝術中頗具典型但在國內卻鮮為人知,一直以來它的收藏范圍都只局限在很小的圈子內,。

過去一些收藏家認為擦擦是近代制品,,沒有給予足夠的重視。還有的收藏家由于種種原因不予收藏,,僅有少數(shù)獨具慧眼的收藏家意識到它的珍藏價值,。

隨著時代的發(fā)展,所有具有歷史,、藝術,、研究價值的宗教藝術品,都逐漸引起世人重視并被人們納入收藏范圍,,擦擦也不例外,。尤其是2006年青藏鐵路的開通,在國內掀起了西藏旅游熱,,隨之帶動了藏傳佛教藝術品市場的升溫,,而學術界的研究活動和文博機構的展覽宣傳也對這個市場起到了推動作用。社會上收藏,、研究藏傳佛教藝術品形成一股潮流,,許多過去不為大眾所知的藝術形式都被發(fā)掘出來,成為藝術市場中新的增長點,。

其實早在10多年前擦擦就已經出現(xiàn)在市場中,,日喀則的自由市場和拉薩的沖賽康都有擦擦出售。那時擦擦價位比較低,,即使是精品也不過數(shù)百元一枚,而現(xiàn)在的價格已經上漲了數(shù)十倍,,品相一般的古董擦擦也要賣到數(shù)百元,,而精品擦擦的價格則高達數(shù)萬元。隨著人們對擦擦認知度的提高,它的收藏方式不僅僅局限在古玩市場,,在拍賣市場中也可以看到它的身影,。2006年在北京匡時秋季拍賣會上推出了幾件擦擦藝術品,其中“唐比丘法律造多寶塔擦擦”以3.3萬元人民幣易主,,而高僅7.6cm的“清乾隆御制清凈光游戲神通佛擦擦”,、“因揭陀尊者擦擦”則拍到了7.15萬元人民幣。

一般而言,,品相相當?shù)牟敛?,年代越久收藏價值越高。了解不同時期擦擦的制作手法,、風格可以幫助判斷擦擦的年代,。不同身份的人制作的擦擦,其價值的差別也較大,。在古董擦擦中,,普通“泥擦”存世量相對較多,除一些罕見的品種或“名泥擦”以外,,絕大多數(shù)“泥擦”價值相對較低,。“骨擦”和“布擦”數(shù)量較“泥擦”要少得多,,收藏價值也較一般的“泥擦”要高,。“藥擦”在傳世擦擦中所占的數(shù)量極其微少,,而“名藥擦”更是難以尋覓,,其價值的珍貴程度自是不言而喻。

收藏本身即是一件功德之事,,因為它可以保護那些瀕臨損毀的藝術品,,引起人們對民族文化的重視,擴展對傳統(tǒng)藝術門類,、特點及歷史的認識和研究,。西班牙藝術大師畢加索曾經說過:“藝術的最高境界在于發(fā)現(xiàn)”。對于收藏來說,,同樣如此,。了解擦擦藝術的內涵、懂得擦擦藝術的特點,,發(fā)現(xiàn)擦擦藝術的價值所在,,以大浪淘沙的精神淘出藏海中的珍品,把握時機,、看準市場,,不僅會給收藏投資者帶來豐厚的回報,更能促使這朵藏傳佛教藝術中美麗的小花更加絢麗地綻放,使這一民族文化的瑰寶得以傳承發(fā)揚,!

關于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護丨 服務協(xié)議丨 廣告服務

中國西藏新聞網版權所有,,未經協(xié)議授權,禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網絡視聽許可證2610590號