1944——1949年 畫家與邊疆

上個世紀40年代開始,由于抗戰(zhàn)的爆發(fā),國民黨遷都重慶,,大量的文化人到了四川,,離藏非常接近。這時國家意識的抬頭,促使文化人關注西藏這個邊疆,他們?nèi)懮貋碓谥貞c,、成都、上海辦邊疆畫展,。邊疆概念成為1940年代藝術界的核心詞之一,。

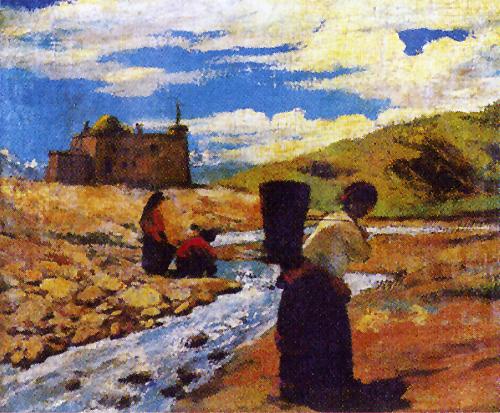

著名藝術家張大千較早在青海接觸到藏族。日本軍隊占領了北平,,張大千從重慶去敦煌研究藝術,,發(fā)現(xiàn)自己傳統(tǒng)中國山水畫的東西沒法用來臨摹敦煌壁畫,就去塔爾寺拜藏族畫家為師,,并專門請了5個藏族畫師幫他畫畫,。后來,他開始畫一些藏族女性,,這些作品革除掉了明清仕女畫的病態(tài)美,,回到了唐宋年代的那種雍容華貴。張大千是藝術家個案之一,,后來還有吳作人,、董希文、吳冠中,、葉淺予等人多次深入青藏高原,。這個時期,可以說是西藏現(xiàn)代美術起步的一個前奏,。其中吳作人的代表作是油畫《藏女負水》,;葉淺予的國畫《藏女舞蹈》則成為他一生的代表作。

解放軍進藏后的宣傳畫和多民族團結(jié)的國家形象的確立

從解放軍進藏后的1951年和平解放到1959年西藏平叛,,再到1965年西藏自治區(qū)成立,,西藏美術也可以稱為謳歌式藝術表現(xiàn)期。那個時代標志著一個多民族團結(jié)的國家形象的確立,。民族題材,,特別是西藏題材,,成為美術家們謳歌新時代、歌頌新中國最重要的創(chuàng)作素材之一,。這些年問邊疆地區(qū)文藝工作者的責任就是反映民族團結(jié),,西藏美術的關鍵詞也是民族團結(jié)。對新中國充滿憧憬和希望的美術家們,,以欣喜,、期待、憧憬的心態(tài)與視野來關注西藏這片進入新的歷史進程的土地,。他們深入西藏各個地區(qū),,感受新中國陽光下的新西藏,搜集第一手素材,,在激情涌動中創(chuàng)作出了一批表現(xiàn)西藏地區(qū)人民新生活新建設新變化以及新的精神面貌的作品。藏族人民翻身做主人的喜悅感,、歡快的勞動情景,、平和的生活狀態(tài)成為創(chuàng)作的主要題材。這一時期,,在藝術表現(xiàn)的門類上,,油畫、年畫及版畫最為活躍,。

吳作人《藏女背水》

安多強巴《偉大的愛國者-十世班禪大師》

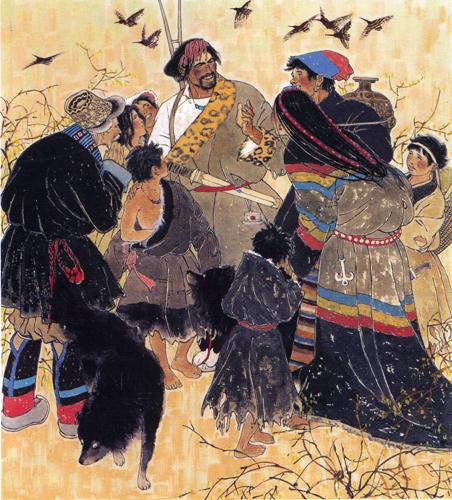

韓書力《獵人占布之39》1979年

新中國成立后內(nèi)地美術家在政府部門的組織下,,陸續(xù)走進西藏,形成了新中國美術史上第一次青藏高原主題美術的創(chuàng)作高潮,。1954年青藏公路和川藏公路通車,,董希文隨慰問解放軍代表團到西藏體驗生活。這位在上個世紀40年代就享譽全國的油畫家,,在新中國成立以后曾于1954,、1955和1961年先后三次赴西藏深入生活,寫生創(chuàng)作,。西藏之行讓畫家親身感受到西藏的巨大的變化,,體會到建設康藏公路的艱難與不易?;鼐┖?,他創(chuàng)作了油畫《春到西藏》——“杏樹下面幾個婦女正在干活,然后抬起頭來看遠處,,有車從公路上駛過來,,他是想通過這樣一種很靜的很溫和的,甚至很溫柔的這么一種情調(diào),,讓人來體會康藏公路通車以后,,帶給老百姓的一種實際的溫暖,,我覺得這是他這幅畫很有意思的一點?!倍N呐畠憾簧郴貞浾f,。

和其他許多現(xiàn)代藝術樣式一樣,西藏本地現(xiàn)代美術創(chuàng)作最早也是由解放軍的美術工作者帶來的,。但遺憾的是當年的藝術品沒有留下什么痕跡,,雖然人們沒有見過當年進藏解放軍留下的宣傳品,但從西藏傳統(tǒng)繪畫大師安多強巴畫的《毛主席像唐卡》中可以看到和那個時代相類似的美學特征,。當時的隨軍畫家中比較知名的有一位叫于月川,,她的作品之一是國畫《翻身奴隸的兒女》,畫了一些藏族小孩席地而坐,,拿著練字板在認真地學習的場景,,具有那個時代樸實無華的藝術特征。于月川的愛人艾炎也是部隊畫家,。另一位重要的畫家黃胄作為部隊的藝術工作者創(chuàng)作了很多重要的作品,。比如他在1955年創(chuàng)作的國畫《洪荒風雪》,構思于作者在青藏公路行程至格爾木的切身感受,。當時他和同伴們在大戈壁灘艱難跋涉一個星期,,不見人煙,突然,,遠處傳來駝鈴聲,,使他們精神為之一振。一隊地質(zhì)隊員迎面而來,,這意外驚喜令黃胄永生難忘,,從而創(chuàng)作了《洪荒風雪》。作者以仰視的角度突出表現(xiàn)了幾個地質(zhì)隊員騎著高大的駱駝行進在風雪彌漫的荒原上的情景,,作品中人物樂觀,、豪邁,充滿強烈的生活氣息,,這正是黃胄藝術的特點,。該作品于1957年獲第六屆世界青年聯(lián)歡節(jié)國際造型和實用藝術展覽會金質(zhì)獎章。

1959年民主改革以后,,西藏美術開始大量出現(xiàn)新舊社會對比,,也就是翻身農(nóng)奴主題。當時北京的人民大會堂興建西藏廳,,開始派畫家去西藏寫生,。第一批是吳冠中、潘世勛等人,。潘世勛1960年作為中央美術學院派來的畫家到日喀則分公委工作,,后又被派到薩迦縣平叛后的工作組工作,,在這期間他創(chuàng)作了著名的《翻身曲》。這是一組用素描形式完成的組畫,,因為作者親自參加了民主改革工作,,見證了翻身農(nóng)奴走向新生活的全過程,所以他的作品很真實地反映了翻身農(nóng)奴發(fā)自內(nèi)心的喜悅,,畫面質(zhì)樸而深邃,。后來,以《翻身曲》為內(nèi)容出版了一套紀念郵票,。

那個時代在西藏的美術工作者都不是全職的專業(yè)畫家,,他們中有的在報社畫插圖,或者做美編,。1959年中央戲劇學院舞臺美術系畢業(yè)后進藏的諸有韜在西藏歌舞團畫布景,。他的代表作是《我們是大地的主人》、《挽弓》,、《望果節(jié)》等,。

版畫家羅倫張1962年進藏,先后做過教師,、美工及基層文化工作,。1975年至1991年到《西藏文學》編輯部工作,,后來成為西藏版畫的領軍人物,。他的代表作有《草原巡醫(yī)》、《云端》,、《心曲》等,。

以上這些人在當時就是西藏畫家的主要群體。

藝術家的進藏一定意義上帶動了西藏的本地美術工作者,,讓他們看到了現(xiàn)代的畫家們是這樣深入生活的,,是從生活中吸取素材,用速寫和色彩記錄形象,。這些畫家不僅成就了他們本身的創(chuàng)作乃至其終身的代表作,,同時通過他們的作法很近距離地讓西藏本土畫家得到了很好的學習機會,起到了一定的示范作用,。這些人帶來了與神本主義完全不同的新的創(chuàng)作觀念,,這些觀念對于西藏本土畫家來說幾乎完全是嶄新的,深刻地影響了西藏本土畫家,,種下了西藏現(xiàn)當代藝術的種子,。

安多強巴和與他同時代的幾位藏族畫家

1954年,十四世達賴喇嘛和十世班禪喇嘛準備到北京參加第一屆全國人民代表大會,,拉薩的籌備組提議請西藏著名畫師安多強巴畫一幅毛主席像,,作為達賴喇嘛進京送給毛澤東主席的禮物,。安多強巴跟隨達賴長途跋涉,離開拉薩時帶著還沒有完成的作品,,一路上邊走邊畫,。到北京之前,畫像已全部完成,。畫框四周用壓花金皮包裹,,上面鏤刻著藏傳佛教的“吉祥八寶”等裝飾圖案,寓意和象征毛主席健康長壽,,福澤四方,。畫面中央繪有毛主席像,四周分布9幅小畫分別介紹了進藏的人民解放軍和工作人員為西藏人民所做的各種好事,。整幅畫采用的是唐卡布局,。但安多強巴以毛澤東主席的照片為參照,用他和根敦群培在三四十年代模仿人物照片和流傳進西藏的月份牌而摸索出來的涂繪陰影的方法創(chuàng)作了這幅作品,,使它具有了立體寫實的意味,,彰顯出安多強巴勇于創(chuàng)新的膽識和勇氣。這幅畫像在十四世達賴喇嘛拜見毛澤東主席時作為第一件禮物送給了毛主席,,現(xiàn)藏于北京民族宮,。作為禮物贈送之時,并沒有為這幅畫取名,,后來的人們則給了它多種命名:《毛主席像》,、《毛主席像唐卡》、《偉大領袖毛主席》,、《毛主席派人來》,。和訪問團一起在北京的時候,安多強巴被安排到中央美術學院進修,,主要是學習臨摹和素描的基本功,。安多強巴在美院學習期間的老師是李宗津。短期學習后返藏,,安多強巴成為西藏現(xiàn)代美術第一代本土藝術家,。

早在1956年,舊西藏地方噶廈政府委托安多強巴在拉薩成立了一所藏族美術學校,,任命安多強巴為美術教師,。當時招收了仁增班覺、多杰,、貢桑朗杰,、強巴格桑、赤列群培等10名年少聰慧的學生。這些學生在安多強巴的指導下參與了繪制羅布林卡新宮壁畫的工作,。

1956年春季,,拉薩羅布林卡的新宮——達丹明久頗章基本完工,安多強巴正在開始進行外部的彩繪裝飾和內(nèi)部壁畫的繪制工程時,,噶廈政府要求他繪制新宮經(jīng)堂里的“釋迦牟尼初次說法圖”(這幅壁畫在不少書籍上稱為“六勝二莊嚴”,,其實此幅壁畫中央描繪的主要內(nèi)容是釋迦牟尼在鹿野苑第一次對賢者五人初轉(zhuǎn)四諦法輪的情景。所以,,稱此壁畫為“釋迦牟尼初次說法圖”更為貼切,。)和會見大殿的“權衡三界”等宮內(nèi)壁畫。安多強巴僅用了2個多月的時間完成了這兩件他一生中最重要的傳世佳作,,代表著他真正的創(chuàng)作成就,,也奠定了他在現(xiàn)代西藏美術發(fā)展史上的重要地位。

1981年,,第一次西藏自治區(qū)文學藝術家代表大會召開,,安多強巴當選為第一屆西藏美術家協(xié)會主席。安多強巴的藝術生涯重獲新生,,開始了他后半生的新的藝術創(chuàng)作和藝術教育歷程,。他陸續(xù)創(chuàng)作了《偉大的愛國者——十世班禪大師》、《源遠流長的藏漢醫(yī)學交流》,、《三代法王像》,、《度母》,以及表現(xiàn)西藏名勝的風景畫等,。

他的作品《偉大的愛國者——十世班禪大師》,,畫面上班禪大師面部造型、衣紋的表現(xiàn)參考了十世班禪的肖像照片,,表現(xiàn)手法近似于照相寫實主義的風格,,而法器,、法座及法座上的裝飾圖案的處理手法以藏族傳統(tǒng)裝飾風格的精細,、華麗的描繪手法與寫實手法的光影變化進行了巧妙的糅合。畫面通過寫實手法,,真實生動地表現(xiàn)了主人公的神采和風貌,。同時,傳統(tǒng)裝飾風格的背景圖案的描繪和法器的描繪,,增添了一份宗教繪畫的超凡脫俗和神圣感,。用照相寫實手法描繪畫面人物與強烈裝飾圖案的精細刻畫環(huán)境相結(jié)合的畫風成為了安多強巴肖像繪畫的一大特色。這_風格伴隨了他一生的藝術生涯,,同時在廣大藏區(qū)得到了發(fā)揚光大,。

安多強巴的藝術成就不是孤立存在的,與他同時代的還有益西喜繞和羅松西繞,,在繼承改進傳統(tǒng)噶當派,、啟岡派,、勉塘派、欽孜派等畫法的同時,,上世紀50至60年代,,他們又都學習了現(xiàn)代的明暗素描等西畫技法,勇于創(chuàng)新,。西藏日報藏文版美編,、著名畫師益西喜繞,早年是達孜縣桑阿卡寺的喇嘛,,對唐東杰布很有研究,,曾創(chuàng)作《吞米桑布扎》、《松贊干布和文成公主》等歷史畫,。昌都畫家羅松西繞從舊政府進入新西藏民政部門工作,,后調(diào)任昌都。羅松西繞還是北京人民大會堂西藏廳壁畫的主要藝術顧問和設計者,。三位勇于突破傳統(tǒng),、改革創(chuàng)新的藏族藝術家,大膽借鑒西方繪畫方法,,開創(chuàng)了一代新風,,為西藏當代美術發(fā)展奠定了良好的基礎。

1970年代進藏的畫家和當時的西藏繪畫

上個世紀60年代末和70年代初進藏的馬剛,、張駿,、韓書力、李知寶,、高應新,、王金菊、胡巧華,、賴遠純等青年美術工作者,,基本上都成長于1970年代。據(jù)現(xiàn)任西藏美協(xié)主席韓書力回憶,,馬剛當時任西藏日報的美術組組長,,西藏那時還沒有文聯(lián)和美協(xié),馬剛所在報社是西藏美術作品最集中的展示和發(fā)表窗口,。也就是說馬剛所處崗位,,使得他具有吸引全西藏的專業(yè)和業(yè)余美術工作者的優(yōu)勢和條件,他和全西藏的畫家都有廣泛的聯(lián)系,,這種聯(lián)系除了漢族以外也包括藏族的老中青畫家,。他在扶植、關照新人方面更是不遺余力。韓書力說,,自己1973年進西藏以后也經(jīng)常得到馬剛的鼓勵和支持,。馬剛本人也是一位很勤勉的人物畫家,畫了很多素描和國畫作品,。張駿1969年隨軍進藏,,后調(diào)西藏軍區(qū)政治部,歷任新聞干事,、創(chuàng)作組組長,,西藏由于特殊的歷史條件,部隊和地方的關系始終都很緊密,。他曾當選西藏美協(xié)常務理事,,是一位優(yōu)秀的中國畫人物畫家。這時的繪畫現(xiàn)實主義與民族風情相交織,,比如張駿的中國畫《粉新居》,、裝飾畫《琴聲有伴》連環(huán)畫《愛民模范》多是配合部隊生活的宣傳作品。在西藏的15年間,,張駿利用下鄉(xiāng)采風,、寫生、考察機會,,注意收集散落于民間的工藝品,,一張“經(jīng)書”的殘片,一個泥模脫制的擦擦小佛像,,一個土陶罐,,一枚鐵印章,都曾重重地撞擊他的心靈,。西藏民間藝術品深厚,、凝重的美感因素,啟發(fā)了他的創(chuàng)作思維,,豐富了他美術作品的內(nèi)涵,。使他的畫風古樸典雅,筆墨沉穩(wěn)清新,,人物造型靈秀生動,,畫面富于生活氣息,。

李知寶《走過圣湖》《牧童》

大型泥塑《農(nóng)奴憤》

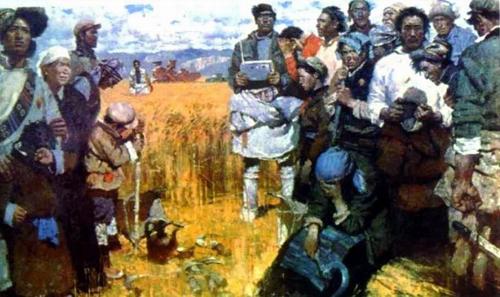

《淚水灑滿豐收田》(1976年陳丹青與阿旺曲扎合作)

張駿在職期間的重要貢獻是,,從1971年到1984年先后主持舉辦了6期西藏軍區(qū)系統(tǒng)的美術創(chuàng)作學習班,還邀請諸有韜,、韓書力,、馬剛等藝術家根據(jù)自己的專業(yè)去講課,培養(yǎng)了很多部隊的美術骨干。

黃素寧是70年代末南京藝術學院畢業(yè)援藏的大學生,,分配在西藏展覽館工作,,她畫的《進軍路上》是早期的布畫,基本使用內(nèi)地中國畫的繪畫模式,。黃素寧也是最早開始西藏布畫探索的青年女畫家之一,。

大型群雕《農(nóng)奴憤》是我國現(xiàn)實主義的群雕藝術代表作

“文革”以前,西藏的美術創(chuàng)作著重從正面表現(xiàn)人民生活所發(fā)生的新變化,,歌頌社會制度的巨大變革,,少有直接表現(xiàn)西藏地區(qū)舊制度的黑暗與殘酷,所采用的是一種以新否舊的方式,?!拔母铩敝校贁?shù)民族人物形象更多地出現(xiàn)在政治宣傳畫中,,成為了一種政治符號,。所傳達的是各族人民對領袖的無限愛戴,或?qū)Α皵橙恕蓖饠硱鞯恼我庾R,。階級斗爭為綱的政治路線導致在藝術創(chuàng)作上出現(xiàn)了一批以揭露反映農(nóng)奴制的黑暗,、殘酷以及農(nóng)奴的反抗斗爭為主題的藝術作品。

1974年應西藏自治區(qū)革命委員會的邀請,,中央美術學院雕塑系的一批教師進藏,,從搜集素材到提出創(chuàng)作方案,他們用一年多的時間最終完成了轟動一時的大型雕塑《農(nóng)奴憤》,。在整個的創(chuàng)作構思階段,,創(chuàng)作者們分別下到藏東、藏北和藏南的農(nóng)牧區(qū)訪貧問苦,,深入生活,。如果說最初的任務是指令性的話,但是到了直接融入生活的這個階段,,藝術家和藏族翻身農(nóng)牧民零距離的接觸了解與心靈的溝通,,感情上產(chǎn)生了質(zhì)的升華,在此基礎上所進發(fā)出的創(chuàng)作欲望,,已經(jīng)不再是某種教條所能束縛的了,,創(chuàng)作人員完全沉浸在了人本主義的理想中,這時,,他們想要表現(xiàn)的活生生的藏族群體,,是對解放和新生發(fā)自內(nèi)心的自覺的向往與渴望,這是真實的情感表達,。作品采用了群雕,、圓雕和浮雕的藝術手法,,塑造了100多個1比1大小的人物和動物形象,將農(nóng)奴制對農(nóng)奴的壓迫,、殘害,,農(nóng)奴的憤怒與反抗斗爭形象地表現(xiàn)出來,成為階級斗爭教育的形象教材,。1975年9月9日,,大型泥塑《農(nóng)奴憤》在西藏革命展覽館展出,社會反響強烈,?!兑屡珣崱肥且患疃葘憣嵉膬?yōu)秀作品,是我國現(xiàn)實主義的群雕藝術代表作,,可惜的是這組作品毀于上個世紀80年代中期,。

22年新造神運動主要彰顯的是革命的激情和政治的浪漫

從1951年開始,西藏曾經(jīng)經(jīng)過8年封閉保守的政教合一的社會制度環(huán)境,,后來是1959年到1962年的民主改革與社會主義教育時期,,接下來是10年文革,前后的政治形勢和意識形態(tài)累加起來共約22年的特殊時期,。前輩藝術家們認為,,雖然當時的文藝方針倡導百花齊放,但用現(xiàn)在的眼光看基本上沒有做到,。那時的作品主要還是用于配合宣傳,,在整體環(huán)境的需要和畫家個人的意識里,藝術都具有一種政治上的使命感,。從個人角度說,,這種使命感在當時屬于革命藝術家的文藝自覺。在那樣的大環(huán)境里,,西藏現(xiàn)代美術的創(chuàng)作,,基本上可以說是內(nèi)地為政治服務的“三突出”模式和“紅光亮”風格的邊疆版。盡管這個時期的美術創(chuàng)作依然遵循的是革命現(xiàn)實主義與革命浪漫主義相結(jié)合的創(chuàng)作原則,,但是,,多數(shù)作品主要彰顯的革命的激情和政治的浪漫,而少有對現(xiàn)實的真切關懷和普遍的人性溫馨的氣息,。

盡管22年的邊疆版“高大全”作品千人一面,,但是,這些創(chuàng)作還是具有其積極正面的意義:一,、藝術家,、美術家主動地積極的配合政府工作重心,用繪畫的形式來為西藏自治區(qū)的發(fā)展進步起到宣傳鼓動工作,,這實際上實現(xiàn)了藝術的政治屬性,;二,、這些創(chuàng)作對后人來講具有相當?shù)恼J識價值,,使人們?nèi)舾赡暌院蠡赝嵌螝v史時可以形象地了解那些極其特殊的政治年代,;三、由于當時的時代局限性和畫家本身思想維度所限,,西藏的多數(shù)畫家還是缺少對藝術個性的自覺追求和對文化個性的自覺領悟,。但是,也因一些美術家獨特的感受和嫻熟的技巧,,創(chuàng)作出了一些在藝術風格上有鮮明特色的作品,。特別是藏族題材的美術作品,如大型雕塑《農(nóng)奴憤》,、水粉畫《高原門巴》(朱乃正1971年文革中被下放青海時期創(chuàng)作的作品,,表現(xiàn)解放軍醫(yī)療兵救死扶傷的場景,畫家對藏族深厚的情感詩意化的再現(xiàn),。),、油畫《淚水灑滿豐收田》(1976年陳丹青與阿旺曲扎合作)。這個階段西藏本地藝術活動很微弱,,基本特征還是內(nèi)地畫家到西藏來,,畫西藏題材的藝術作品,西藏本地畫家還是改革開放以后逐漸成長起來的,。

關于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護丨 服務協(xié)議丨 廣告服務

中國西藏新聞網(wǎng)版權所有,,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止建立鏡像

制作單位:中國西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號丨郵政編碼:850000

備案號:藏ICP備09000733號丨公安備案:54010202000003號 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號丨 新聞許可證54120170001號丨網(wǎng)絡視聽許可證2610590號